第6章 調達

目次

第6章 調達

PJMOは、情報システムに関する調達について、会計法等の関係法令等を遵守し、透明性、公正性及び競争性の確保を図り、要件定義を満たす成果物を得るため、本章で示す作業を行うものとする。 |

なお、PJMOは、調達手続を通じて、サービス・業務企画や要件定義の内容等が事業者に明確かつ十分に伝達されるようにする (1) ものとする。また、PJMOは、発注者として、主体性を持って事業者を管理する責任があることに厳に留意するものとする。

1. はじめに

プロジェクトを円滑に進めて目標を達成するためには、PJMOが、情報システムの整備や運用等に必要となる事業者や物品を、計画した時期に適切なコストで調達し、明確な作業や役割の分担に基づいて、事業者と協働しながら活動を進めていく必要がある。また、その調達においては、事業者からより良い提案を受け高い費用対効果を得られるよう、関連する法令等に基づいて、透明性、公正性及び競争性を確保し、調達する事業者や物品に対して求める内容を明確にして、調達を行うことが不可欠である。

このため、本章では、PJMOが、プロジェクトで必要な調達を適切に行えるよう、調達単位や調達の方式、実施時期等の調達計画の検討、調達仕様書の作成、事業者選定に係る調達手続及び契約、検収等の調達に係る一連の作業を定義している。

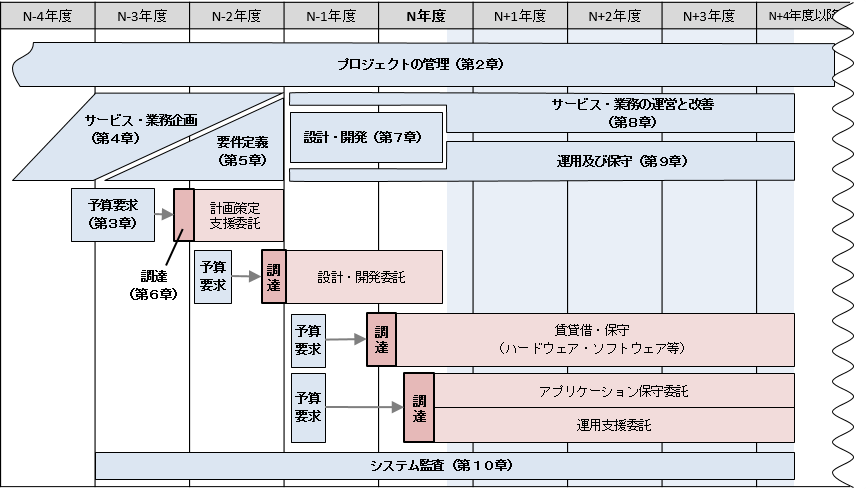

なお、調達とプロジェクトの他の活動の関係は、調達の単位、方式、時期等により様々であるが、一例を示せば、図6-1のとおりである。

図6-1 調達と前後の工程の関係

2. 解説

(1)「サービス・業務企画や要件定義の内容等が事業者に明確かつ十分に伝達されるようにする」

「事業者に明確かつ十分に伝達されるようにする」とは、調達仕様書や要件定義書においては、プロジェクトの目標や背景等も含めて事業者に求める内容が十分に理解されるよう、必要十分な内容をわかりやすく記載し、公告後においては、説明会等を活用し、十分な情報提供を行うように努めることを指す。

なお、調達の対象や範囲によって、提案を依頼するために必要となる情報が異なるため、調達内容に応じて情報を整理し事業者に提供することに留意すること。

1. 調達の計画

PJMOは、プロジェクト計画書に基づき、関連する一連の調達を開始するときは、 調達手続に要する期間等も踏まえつつ、次のとおり、合理的な調達単位及び調達の方式を精査した上で、実施時期等を検討する (1) ものとする。なお、調達単位、調達の方式、実施時期等、調達の計画については、関連する一連の調達仕様書の全てに記載するものとし、プロジェクト計画書の内容に変更が生じる場合には、これを反映し、当該計画書の内容を更新するものとする。 また、調達に関する公告の期間については、事業者において質の高い提案が行えるよう適切な期間を確保するものとし、特に予定価格が80万SDR注記)以上となる見込みの大規模な調達案件については、調達内容に応じ、調達スケジュールも踏まえた上で、当該公告の期間(50日)を延長することも検討するものとする。 注記) SDR(Special Drawing Right)とは、特別引出権と訳され、国際通貨基金(IMF)の公式為替単位である総合通貨単位をいう。 |

1. 趣旨

PJMOは、プロジェクトを遂行するに当たり、プロジェクトの各工程の作業を実施する事業者や、情報システムを稼働するために必要となるソフトウエア・ハードウエア等の物品を、着実に調達する必要がある。調達時期、調達単位、回数等はプロジェクトの規模や特性等によって異なるが、適切な時期に必要な調達がなされなかったときには、プロジェクト全体へ多大な影響を与える。また、調達手続に要する期間や準備期間等を考慮した計画がなされず調達作業の開始が遅れた場合は、事業者から質の高い提案を受けられずに、適切な品質やコストでのプロジェクトの遂行に影響を及ぼす可能性がある。

このため、PJMOは、プロジェクト計画の初期段階で、調達単位及び調達の方式を検討して調達の計画を含む全体の計画を作成し、対象となる調達に係る時期が到来した段階で、調達の計画を具体化・詳細化し、計画に基づいて調達を行う。

2. 解説(1)「調達手続に要する期間等も踏まえつつ、次のとおり、合理的な調達単位及び調達の方式を精査した上で、実施時期等を検討する」

「調達手続に要する期間等」とは、政府調達に関する協定や会計法(昭和22年3月31日法律第35号)等関連法令において定められた調達手続及びその実施に要する期間を指す。

調達手続に要する期間については、政府調達手続に関する運用指針(平成26年3月31日関係省庁申合せ)及び予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号。以下「予決令」という。)第74条において、予定価格ごとに次のとおり定められている。

| 予定価格 | 随意契約以外 | 随意契約 |

|---|---|---|

| 10万SDR未満 | ・ 入札公告の期間は少なくとも10日(土日祝日を除く。急を要する場合においては5日)以上 | - |

| 10万SDR以上 | ・ 入札公告の期間は特別の事情がない限り50日(土日祝日を含む)以上 | ・ 契約予定日の少なくとも20日前に官報公示を行う |

| 80万SDR以上 | ・ 資料提供招請における資料等の提供期限は公示の翌日から起算して少なくとも30日以降の日 ・ 意見招請手続は入札公告予定日の少なくとも30日前から行う(意見の提出期限は、意見招請公示の翌日から起算して少なくとも20日以後の日) ・ 入札公告の期間は特別の事情がない限り50日以上 |

・ 契約予定日の少なくとも20日前に官報公示を行う |

表6-1 予定価格ごとの調達手続に要する期間

「実施時期等を検討する」とは、これらに示す日数が調達手続上求められる最小限の日数であることを理解し、当該調達案件の内容や開発規模等を踏まえて、事業者側で十分な体制を確保して質の高い提案を行うことができるよう、適切な実施期間を踏まえて実施時期を検討することを指す。

また、検討に当たっては、業務運営上留意すべき点(繁忙期、移行時期に関する要求等)を考慮するほか、システム間での相互連携を予定しているなど、設計・開発等において関連する他のプロジェクトが存在する場合には、相互の関連から必要な作業が適切に行われるよう、PJMO間でスケジュールを調整することが必要である。

なお、政府調達に関する自主的措置におけるSDR基準額については、財務省告示を基礎として、円貨換算レートが定められている。

1) 合理的な調達単位の検討

PJMOは、PMOや府省CIO補佐官等と相談しつつ、 履行可能性、ライフサイクルコスト、技術的妥当性、複数の関連調達間の整合性・効率性等を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位を検討する (1) ものとする。 |

1. 趣旨

情報システムに係る調達においては、一括発注や過度な又は不適切な調達単位の組み合わせに起因するいわゆるベンダーロックインや過度な分割調達による作業の増加や重複によるコストの増加を防ぎ、かつ、競争性・透明性を確保することで、プロジェクトの目的・目標の達成に向けて、より効果的・効率的な提案を受けられるよう、調達の単位を検討する必要がある。また、調達単位を適切に保つことは、調達の競争性を高め、より良い提案を受ける可能性を高めるとともに、市場の活性化に資するものでもある。

一方で、調達単位を分割しすぎることで、発注者側の調達に係る負担や事業者の管理・調整に係る負荷が増大することから、プロジェクトの実効性が損なわれないよう留意する必要もある。

このため、PJMOは、調達の計画段階で、プロジェクトのライフサイクルを通したコストの低減、各活動の効率的・効果的な履行、プロジェクトの目的・目標の確実な実現等の観点を基に、当該プロジェクトにとって合理的な調達単位を検討し、要件定義等による調達内容の具体化・詳細化と合わせて、調達単位を決定していく。

なお、合理的な調達単位の検討に当たっては、過去の事例や専門的な知識が必要となることから、PMOや府省内外のCIO補佐官、外部組織の有識者や専門的な知見を持つ職員に積極的に相談し、支援や助言を受けることが望ましい。

2. 解説(1)「履行可能性、ライフサイクルコスト、技術的妥当性、複数の関連調達間の整合性・効率性等を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位を検討する」

「複数の関連調達間の整合性・効率性」とは、当該調達に関連する他の調達との間に、調達対象となる作業や物品の漏れや重複がなく整合が取れており、調達を分割することで全体のコスト削減や事務処理の軽減に繋がることを指す。調達を分割することで、整合性や効率性が低下するのであれば、まとめて調達することも検討する必要がある。

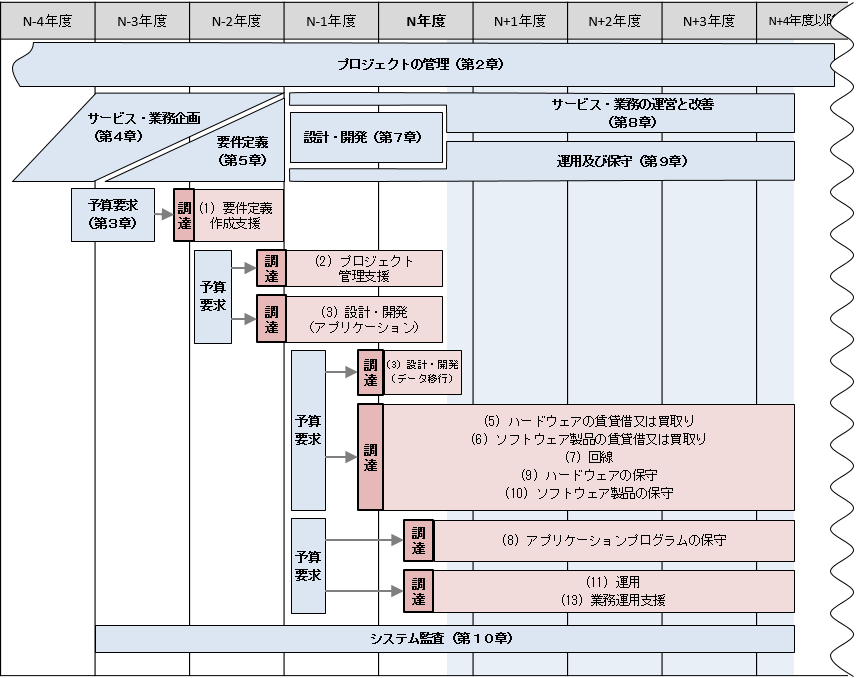

「合理的な調達単位」とは、次の[1]から[16]までに掲げる調達単位を基本し、プロジェクトの規模や技術的要素、実施体制や予算等を踏まえ、競争性及び透明性を確保した上で、基本となる調達単位を組み合わせ、又は調達単位を工程や機能単位等に分割し、当該プロジェクトにとって最適であると合理的かつ客観的に判断できる調達単位を指す。

| No. | 基本となる調達単位 |

|---|---|

| [1] | 調査研究又は要件定義作成支援 |

| [2] | プロジェクト管理支援 |

| [3] | 設計・開発(設計・開発の内容が細分化できる場合であっても、必ずしも調達単位を分割する必要はない。) |

| [4] | クラウドサービス利用 |

| [5] | ハードウェアの賃貸借又は買取り |

| [6] | ソフトウェア製品の賃貸借又は買取り |

| [7] | 回線 |

| [8] | アプリケーションプログラムの保守 |

| [9] | ハードウェアの保守 |

| [10] | ソフトウェア製品の保守 |

| [11] | 運用 |

| [12] | 運用サポート業務 |

| [13] | 業務運用支援 |

| [14] | 施設の賃貸借 |

| [15] | 施設の整備等 |

| [16] | システム監査(情報セキュリティ監査を含む。) |

表6-2 基本となる調達単位

なお、調達単位の検討に当たっては、調達の透明性・公正性の確保及び相互牽制、監査の独立性及び客観性の確保の観点等から、「2.1)クb) 入札制限」に示された考え方を踏まえて、検討する必要がある。

また、調達単位の計画は、図6-2のようにプロジェクトの全体像との関連を明確に示すことで、第三者がその内容を確認・把握できるようにするとともに、「2.1)イ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項」に活用できるようにする。

分離調達においては、発注者が複数の事業者間の調整を実施する責任があることに留意すること。

図6-2 調達単位を踏まえた調達の計画の例

2) 調達の方式の検討

PJMOは、調達の方式の検討に当たり、次のとおり取り組むものとする。 ア 契約方式の検討 契約方式は、一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)を原則とする。 例外的に随意契約を行う場合には、原則、企画競争又は公募を行うことにより、透明性及び競争性を担保する (1) ものとする。なお、公募を行った結果、応募が複数あった場合には、一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)又は企画競争を行うものとする。 イ 落札方式の検討 一般競争入札において、調達案件が価格以外の技術的要素を評価することが必要と認められるものであるときは、次のa)及びb)に掲げる総合評価落札方式によることができる (2) 。 その場合、予定価格が80万SDRを超える調達案件以外のものについては、入札公告又は入札公示の前日から起算して少なくとも30日前に財務大臣に届け出ることとされていることに留意する必要がある。(「コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」を参照) a) 除算方式(3) 入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値が最も高い者を落札者とする方式であり、「コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」(平成7年3月28日調達関係省庁申合せ)に基づいて行う。 b) 加算方式(4) 入札価格に対する得点配分と、性能等に対する得点配分を等しいものとし、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値が最も高い者を落札者とする方式であり、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」(平成14年7月12日調達関係省庁申合せ)に基づいて行う。 また、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」(平成25年7月19日調達関係省庁申合せ)に基づき、適用範囲に該当すると認められる場合には、入札価格に対する得点配分の割合を全体の4分の1以上とすることも可能である。 ウ 入開札の方式の検討 入開札については、原則として、電子調達システムを用いて行うものとする (5) 。 |

1. 趣旨

調達の手続には異なる方式が存在し、選択した方式により、事務手続、選定に係る期間、提案する事業者に求めるものが異なる。

このため、PJMOは、適切な方式を調達の計画時に検討し、選定した方式に係る手続及びそれに要する期間等を踏まえて調達の計画を策定するとともに、選定した方式に基づいて調達仕様書を作成する。

2. 解説ア 契約方式の検討

(1)「例外的に随意契約を行う場合には、原則、企画競争又は公募を行うことにより、透明性及び競争性を担保する」

「随意契約を行う場合」とは、政府情報システムにおける調達においては一般競争入札が原則であるが、以下のいずれかの条件を満たし、かつ、PJMOが対象事業者と調達内容の実現方法や作業内容について十分に交渉を行える環境にある場合において、随意契約を選択することを指す。

・ 随意契約の対象となる事業者以外に調達対象が存在せず、かつ、当該調達がサービス・業務を遂行するに当たり必要不可欠である場合。

・ 契約の対象となる事業者との随意契約を行った方が、一般競争入札を行うより、コストを下げられることが合理的に説明できる場合。

なお、PJMOが事業者との交渉や意思決定等を行う際には、「第2章2.2) ケ 記録管理」に基づき、交渉経緯等の記録を必ず残し、後から確認できるようにしておくことが重要である。

随意契約を行う場合は、政府調達に関する協定、会計法、予決令等に照らし、随意契約とする理由・根拠を十分に検討し、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に沿った取組が必要であることに留意する。また、専門的・技術的な判断を要する場合は、府省CIO補佐官や専門知識を持つ有識者による第三者チェックや評価を受けることが肝要である。

「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。

企画競争を行う場合には、特定の者が有利とならないよう、

・ 参加者を公募すること。

・ 事業者選定に当たっては、業務担当部局だけではなく契約担当部局も関与する必要があること。

・ 審査に当たって、あらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により採点を行うこと。

等により、競争性及び透明性を担保する。

企画競争が適する調達案件には、政策上の理由等で品質を最優先する必要がある案件、民間事業者のノウハウや創意工夫を積極的に活用すべきであって調達仕様書及び要件定義書で具体的な仕様を定義することが適切でない案件等が考えられる。

なお、総合評価落札方式と同様に、提案依頼書の作成(「4.1)提案依頼書の作成等」参照)や審査(「5.審査」参照)を行い、公平を期すべきことに留意する。

「公募」とは、政策目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをWebサイト等で具体的に明らかにした上で、参加者を募ることをいう。

すなわち、特殊な設備又は技術等が不可欠な場合であっても、それを有する者が複数存在する可能性を排除せず、必要な設備又は技術等を明示した上で参加者を募るものである。

したがって、当初から複数の者による競争が存在することが考えられるようなものについては、原則として、一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)を行うこととし、事務又は事業の性格等から、これによらない場合には、企画競争を行うものとする。

公募を行った結果を踏まえ、示した要件を満たす者が一者しかなく、ほかにはないことが明らかとなった場合は、その者と契約をすることがやむを得ないが、当該要件を満たす者が複数ある場合には、原則、総合評価落札方式による一般競争入札又は企画競争を行う。

情報システムに係る調達では、例えば次のような案件が随意契約の対象となり得るものと考えられるが、上記を踏まえた対応が必要である。

・ 特殊な技術要件(例えば、特定の一者が特許を保有する技術)が含まれ、要件定義内容を実現し得る他製品やサービスが市場に存在しないものと見込まれる案件。

・ 必要な要件がソフトウェア製品、アプライアンス製品(専用のソフトウェアが機器に固定的に組み込まれたものであり、特定の用途に特化した製品)で充足され、要件定義内容を実現し得る他製品が市場に存在しないものと見込まれる案件。

なお、秘密の保持が必要とされている案件について、随意契約を行うことができるものは、外交又は防衛の活動等において、その行為を公にすることによって重大な支障が生じ、公の秩序又は公共の安全の維持が困難となる場合に限られることに留意する必要がある。

イ 落札方式の検討

(2)「一般競争入札において、調達案件が価格以外の技術的要素を評価することが必要と認められるものであるときは、次のa)及びb)に掲げる総合評価落札方式によることができる」

「総合評価落札方式」とは、納品成果物に求める要件を満たすために一定水準の品質確保が求められ、納品に必要な役務に高度な技術力を要する等の案件に対して、調達で求める内容及び品質を確実に満たすことのできる事業者及び物品を選定することを目的として、価格と価格以外の要素を総合的に評価する落札方式である。

総合評価落札方式では、入札価格が予定価格の制限の範囲内であることを前提として、最低限の要求要件を満たさない場合は不合格とした上で、加算方式を基本として評価値を計算し、評価値が最も高いものを落札者とする。なお、総合評価の方法には除算方式もあるが、特別な理由がない限り、過剰な低入札価格の影響を受けにくい加算方式を採用する。

総合評価落札方式の適用範囲については、「コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」(平成7年3月28日調達関係省庁申合せ)、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」(平成14年7月12日調達関係省庁申合せ)、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」(平成25年7月19日調達関係省庁申合せ)で示す条件に該当するコンピューター製品及びサービスであって、その予定価格が80万SDRを超える調達のほか、調達機関が総合評価による落札方式を適用することが適当であると判断する調達であって、入札公告又は入札公示の前日から起算して少なくとも30日前に財務大臣に届け出たものとなる。

なお、個別の届け出に係る事務手続を簡略化するために、複数の調達を包括して届け出していることがあるため、各府省の会計課に確認すること。

総合評価落札方式の技術審査においては、恣意的な事業者選定が行われることのないよう、調達仕様書及び評価基準に沿って客観的な審査を行うことに特に留意する。

なお、最低価格落札方式においても、応札事業者が応札の条件に合致し、契約の履行能力を有していることを確認するために、応札事業者に対し、適合証明書又は履行証明書の提出を求め、その審査を行うことが一般的である。

(3)「除算方式」

「除算方式」とは、次の計算式にて評価値を決定する方式である。

評価値=技術評価点/入札価格 |

除算方式は、原則として、ハードウェアの買取りや賃貸借等、求める納品成果物の機能・性能等に関する仕様を明確に特定・明示することが可能であって、納品に必要な役務に高度な技術力を要しない案件に適用する方式と考えられる。ただし、設計・開発、運用、保守等の高度な技術や専門的な知識が必要となる調達においては、加算方式を用いることが一般的である。

実施に当たっては、「コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」(平成7年3月28日調達関係省庁申合せ)に基づいて行う。

(4)「加算方式」

「加算方式」とは、次の計算式にて評価値を決定する方式である。

評価値=価格評価点+技術評価点 =入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格) +性能等の得点 |

なお、加算方式における入札価格に対する得点配分は、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」(平成25年7月19日調達関係省庁申合せ)の適用範囲を満たすものは、全体の四分の一以上とし、それ以外のものは、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」(平成14年7月12日調達関係省庁申合せ)に基づき、等分とする。

実施に当たっては、「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」又は「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」に基づいて行う。

ウ 入開札の方式の検討

(5)「入開札については、原則として、電子調達システムを用いて行うものとする」

「電子調達システム」とは、政府が行う、「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係る一連の調達手続を、インターネット経由で電子的に行う府省共通の情報システムである。電子調達システムの詳細については、政府電子調達ポータルサイトを参照(府省内からのみ閲覧可能)すること。

2. 情報システムIDの取得

PJMOは、情報システムの新規開発等を行う場合は (1) 、PMOを通じて、情報システムIDを取得するものとする(「第2編第7章1.情報システムID」参照)。 |

1. 趣旨

政府情報システム全体へのITガバナンスを機能させるためには、それぞれの管理すべき情報システムの状況を関係者が適時・的確に把握し、対応を行える体制や仕組みを整備することが重要である。

調達仕様書を作成する前に、情報システムIDの有無を確認し、無い場合はIDを取得する。

2. 解説(1)「情報システムの新規開発等を行う場合は」

「情報システムの新規開発等」とは、次のいずれかに該当する場合を指す。

・ 情報システムIDを取得していない情報システムを新規に整備する場合。

・ 実証実験等の試行的な業務の中で情報システムを新規に整備し、その情報システムを実証実験終了後にも継続して利用する場合。

・ 既存システムの改修で既存システムの情報システムIDが未取得の場合。

なお、大規模な情報システム等において、サブシステムの単位で個別に管理することが効率的な場合は、PMOとの調整を行った上で、サブシステムに対して情報システムIDを取得することもできる。

また、何らかの事情で情報システムIDのみ取得済みのことがあるため、未取得であることを確認した上で取得することに留意する。

3. 調達仕様書の作成等

PJMOは、各調達を行うときは、調達仕様書を作成し、契約書に必要な事項が記載されるよう会計担当部門に依頼する等、次の1)から4)までのとおり取り組むものとする。 |

1. 趣旨

調達案件に対して事業者から適切かつ有用な提案を受けるためには、調達案件の背景や目的、調達により実現したい内容、求める要件、期間やスケジュール、制約事項等の調達に係る事項を、事業者が正確に漏れなく理解できるように、調達仕様書や契約書としてまとめる必要がある。

また、調達仕様書や契約書の内容は、事業者の業務の前提となることから、各活動の円滑な履行に支障をきたさぬよう、会計担当部門を含め、十分に検討し調整する必要がある。

このため、PJMOは、公告後に事業者から適切かつ有用な提案内容を受けられるよう、提案の検討に必要十分な情報が網羅された調達仕様書を作成し、契約書に必要な事項が記載されるよう、会計担当部門と調整し契約書の作成を依頼する。また、府省重点プロジェクト等のPMOが指定したプロジェクトにおいては、第一次工程レビューを行い、80万SDR以上のプロジェクトにおいては、意見招請を実施し、第三者による確認及び意見を把握して、調達内容が確実に履行可能なものとなるよう見直しを行う。

1) 調達仕様書の記載内容

調達仕様書には、事業者が提案内容を検討するために不可欠な情報が網羅されるよう、原則として、次のアからサまでに掲げる事項について記載するものとする (1) 。契約書にも同様の事項を記載するときは、契約書とその一部を構成する調達仕様書との整合性を確保するよう、会計担当部門と必要な調整を行うものとする。 ア 調達案件の概要に関する事項 調達の背景、目的、期待する効果、業務・情報システムの概要、契約期間、作業スケジュール等について記載する。 イ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等について記載する。 ウ 情報システムに求める要件に関する事項 「第5章 要件定義」において作成した要件定義書を満たすべき旨を記載する。 エ 作業の実施内容に関する事項 作業の内容、成果物の範囲、納品期日等について記載する。特に、標準ガイドラインにおいて、各事業者に求められる事項であって、当該調達案件に関係するもの及び「別紙3 調達仕様書に盛り込むべきODB登録用シートの提出に関する作業内容」に定める内容を盛り込むものとする。 オ 作業の実施体制・方法に関する事項 作業実施体制、作業要員に求める資格要件、作業場所、作業の管理に関する要領等について記載する。 カ 作業の実施に当たっての遵守事項 機密保持、資料の取扱い、遵守する法令等について記載する。 キ 成果物の取扱いに関する事項 知的財産権の帰属、契約不適合責任、検収等について記載する。 このうち、知的財産権の帰属については、一般に、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)に基づき、技術に関する研究開発活動を活性化し、及び事業活動における効率的な成果物の活用の促進に資するため、受注者側に知的財産権が帰属するものであることに留意するものとする。 なお、設計・開発により構築したアプリケーションプログラム等の成果物のうち、国の業務に特化した汎用性のないもの及び継続的な機能改修が見込まれるものについては、原則として次のとおりとする。 [1] 発注者側に知的財産権が帰属する旨を例外的に記載する (2) こと。ただし、当該知的財産権について、産業技術力強化法等の趣旨に鑑み、発注者側が不利にならないことを条件として、受注者側に対し、その利活用を認める旨を記載すること。 [2] 成果物の機密の確保や改変の自由を担保するため、受注者側により勝手に著作者人格権が行使されないよう、その旨を記載する (3) こと。 [3] 成果物における契約不適合責任の期間、内容及び責任分界点について記載すること。 [4] 継続的な機能改修や次期更改等に対する公正性及び競争性を担保する観点から、発注者側に帰属する成果物については、その範囲を明確にする (4)こと。 ク 入札参加資格に関する事項 次のa)及びb)について、それぞれに定めるところにより、記載する。 a) 入札参加要件 入札参加機会の拡大のため、下位の等級に格付けされた者の参入、複数事業者による共同提案等について検討した上で入札参加要件として記載するものとする。なお、これらを記載した場合には、審査において履行可能性を検証する等の必要な措置を講ずるものとする。 また、確実な履行の確保の観点から、公的な資格や認証等の取得、受注実績等を求めるときは、特定の事業者のみに有利なものとならないようにするものとする。 b) 入札制限 透明性及び公正性並びに確実な契約履行等を確保するため、次のイ)からハ)までに掲げる者に対し、入札制限を定めるものとする。 イ) 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者は、透明性及び公正性の確保の観点から、当該調達案件の入札に参加させないものとする。ただし、競争上何ら有利とならないと認められるときはこの限りでない (5)。 ロ) 設計・開発等のプロジェクト管理支援事業者 設計・開発等のプロジェクト管理支援事業者(プロジェクトの全部又は一部におけるプロジェクトの管理上生ずる作業について、PJMOを支援する事業者をいう。以下同じ。)については、相互牽制の観点から、その管理の対象となる情報システムの設計・開発の作業に関する内容を含む調達案件の入札に参加させないものとする。 ハ) 監査対象である情報システムに関与した事業者 監査対象である情報システムに関与した事業者は、監査の独立性及び客観性の確保の観点から、当該情報システムの監査業務に関する調達案件の入札に参加させないものとする。 ケ 再委託に関する事項 契約した業務の再委託(再々委託を含む。以下同じ。)の制限並びに再委託を認める場合の条件、承認手続、監査及び再委託先の契約違反等に関する責任についての定め等について記載する。 コ その他特記事項 前提条件、制約条件、要件定義、調達仕様書の変更手順等について記載する。 サ 附属文書 「第5章 要件定義」において作成した要件定義書及び参考資料のほか、事業者が閲覧できる資料一覧表、閲覧要領、提案書等の審査要領その他事業者の提案に必要な資料を作成し、調達仕様書に添付するものとする。 |

1. 趣旨

PJMOは、調達案件の概要、作業内容、満たすべき要件等を整理し、事業者が提案内容を検討するために不可欠な情報を提供し、確実に調達する必要がある。

このため、PJMOは、調達内容に適した情報を網羅した調達仕様書を作成し、優れた提案を受けられるよう準備する。

2. 解説(1)「調達仕様書には、事業者が提案内容を検討するために不可欠な情報が網羅されるよう、原則として、次のアからサまでに掲げる事項について記載するものとする」

調達仕様書の記載事項は、次のとおりである。

ア 調達案件の概要に関する事項

本事項は、当該情報システムが調達に至るまでの経緯や期待する効果といった調達案件の概要を示すことで、応札希望者等による案件の理解や応札等の検討を促すことを目的に記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 調達件名 | 当該調達を識別するための名称を記載する。 事業者が調達案件を検索し、当該調達案件への応札等を検討すべきか否か判断する手がかりとなるため、調達の内容を正確かつ簡潔に表現することが重要である。 業務又は情報システムの名称、調達の目的、調達の対象等を含め、当該案件の内容を正確かつ簡潔に表現する。 |

| [2] 調達の背景 | 調達に当たって「誰が」、「どのような問題点」を抱え、「どのような業務及び情報システムの改善」を行ってきたか等を事業者が理解できるよう、業務名又は部署名、問題点、改善内容等を記載する。 |

| [3] 目的及び期待する効果 | プロジェクト計画書の記載内容を踏まえて、調達目的と調達で期待する効果を記載する。 |

| [4] 業務・情報システムの概要 | プロジェクト計画書に記載された対象範囲を踏まえて、調達対象の業務の内容や位置付け、情報システムの主な機能や全体像、関係者とその役割等が理解できるよう、文章や図により概要を簡潔に記載する。 |

| [5] 契約期間 | 当該調達案件の契約期間を記載する。 |

| [6] 作業スケジュール | 契約期間における当該調達案件の作業スケジュールを記載する。 同一プロジェクト内の他の調達案件や関連する他のプロジェクトの調達案件があり、当該調達案件のスケジュールの制約条件又は前提条件となっている場合には、これらの調達案件のスケジュールも併せて記載する。記載に当たっては、当該調達案件の範囲を明示することに留意する。 |

表6-3 調達案件の概要に関する事項の記載内容及び留意点

イ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項

本事項は、関連調達案件を含めた調達の計画全体を示すことで、応札希望者等が当該調達案件への応札等の是非を判断できるようにすることを目的に記載するものである。当該調達案件ではなく、後続の他の調達案件への応札等を検討する場合もあることから、過去又は将来の調達案件の情報も含めて示すことが望ましい。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 | 「1.調達の計画」の検討結果を踏まえ、プロジェクト内の調達案件と調達方式、実施時期を記載する。 |

表6-4 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項の記載内容及び留意点

ウ 情報システムに求める要件に関する事項

本事項は、調達に当たって、政策目的の実現に資する業務及び情報システムの機能・性能等を明らかにした要件定義書の各要件を満たすために記載するものである。

要件の内容については、「第5章 要件定義」で作成した要件定義書を付属資料として添付し、当該調達で満たすべき要件に該当する記載の箇所、提案を求める内容等を調達仕様書に記載することが一般的である。要件の内容は、事業者の提案や価格等を踏まえて調達案件の開始後に最終的に確定するものであり、調達の内容に対する変更とは明確に分けて管理する必要があるため、調達仕様書と要件定義書は別文書として記載し管理することを推奨する。

エ 作業の実施内容に関する事項

本事項は、当該調達における作業の内容や成果物を具体的に示すことで、履行すべき作業の内容を明確にし、応札希望者等が作業の難易度や作業量を把握した上で、妥当な見積りによる応札等ができるようにすることを目的に記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 | |

| [1] 作業の内容 | PJMOが自ら行う作業と事業者が行う作業との切り分けや、調達案件間の責任分界を明らかにし、本調達において事業者が行う作業内容を具体的に明らかにするとともに、事業者に求める事項を記載する。 記載に当たっては、作業範囲を明確化することを重視し、調達範囲外の作業内容を参考として示すことも検討する。 |

|

| [2] 成果物の範囲、納品期日等 | 当該調達案件における成果物を定義する。 | |

| 成果物 | 成果物名とその内容、納品数量、納品期日等を記載する。 情報システムに関する調達では、設計書等のドキュメント類だけでなく、情報システムそのものも成果物と位置付ける必要がある。 また、ドキュメント類については、最終納品に限らず、スケジュールに合わせて中間的な納品期日も設定することにも留意する。 |

|

| 納品方法 | 納品を求める成果物について、成果物で使用する言語、準拠すべき規格、納品形態、納品部数等の納品方法について記載する。 なお、成果物及び納品方法に関する情報セキュリティ対策については、各府省の情報セキュリティポリシーに基づき必要な事項を指定する。 |

|

| 納品場所 | 納品場所について記載する。 なお、納品場所が情報システムの施設・設備の場所と同一である場合は、施設・設備を標的とした攻撃等のリスクを勘案し、具体的な所在地を調達仕様書に記載しないよう留意が必要である。 |

|

表6-5 作業の実施内容に関する事項の記載内容及び留意点

オ 作業の実施体制・方法に関する事項

本事項は、当該調達案件の履行に必要な実施体制や要員の能力、作業の管理方法について記載することで、応札希望者等が適切な体制及び妥当な見積りによる応札等ができるようにすることを目的に記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 作業実施体制 | プロジェクト計画書で定義した発注者側の体制(PJMOを含む体制表、関係機関の役割等)と受注者側が整備すべき体制の両方を含む全体像を明確にし、相互の関係が理解できるように記載する。 同一プロジェクト内の他の調達案件に係る事業者との関係を示す必要がある場合は、当該事業者も含めて記載する。 なお、事業者における情報セキュリティ対策の管理体制等、自府省の情報セキュリティポリシーの規定内容のうち必要なものも記載する。 記載に当たっては、次の点に留意する。 ・ 作業実施に当たり、最低限必要な規模の体制を示すよう留意する。 ・ 適切な体制が採られるか否かを判断するために、具体的に求める情報の内容を記載する。 ・ 作業体制の品質確保のため、受注者側の遂行責任者が業務終了まで継続して遂行すること、万一交代する場合は同等以上の人物が担当するものとして発注者が事前に承認を行うこと等を求める。 ・ 自府省の情報セキュリティポリシーで、事業者の資本関係、役員等の情報、作業要員の氏名、所属、実績、国籍等の情報の提供について規定されている場合は、当該情報の提供を求める。 |

| [2] 作業要員に求める資格等の要件 | 作業要員に求める資格や専門知識、業務経験等の要件について記載する。 その際、資格の対象範囲・内容が当該調達案件の履行に必要なスキルの範囲・内容と整合しているか十分に確認するとともに、昨今のサイバー攻撃の状況に鑑みて、情報セキュリティ対策が重要であることから、自府省の情報セキュリティポリシーで作業要員に係る情報セキュリティの資格、専門性等を規定している場合は、特に考慮することが必要である。 さらに、最新の技術動向に対応した能力の有無を確認するための一助として、資格等の合格年次に関する情報を併せて求めることも有効である。 記載に当たっては、次の点に留意する。 ・ 特定の資格等の保有や比較的長期間の実務経験等を条件とする場合は、当該条件が応札希望者等にとって過度の制約とならないよう必要最小限のものとする。 ・ 資格等の保有に代えて、当該資格保有者等と同等の能力を有することの確認によっても応札等を可能とすることも検討する。 ・ 一人の要員に対し複数の高度な資格保有を求める等、過剰な要求により参入障壁を高めることのないよう配慮する。 |

| [3] 作業場所 | 作業場所を指定する必要がある場合は、その概要と所在する地域を記載する。 なお、機密性の高い情報を取り扱う場合や、府省内の開発環境を使用して作業する場合等が想定されることから、作業場所を標的とした攻撃等のリスクを勘案し、具体的な所在地を調達仕様書に記載しないよう留意が必要である。 作業場所を事業者の施設とする場合はその旨を記載するとともに、自府省の情報セキュリティポリシーにおいて作業場所に求める情報セキュリティ対策や情報提供に関する規定がある場合は、それらも考慮して記載する必要がある。 |

| [4] 作業の管理に関する要領 | 「エ 作業の実施内容に関する事項」で定める作業を実施するために必要となる要領を作成し、各管理及び報告作業を行うことを記載する。 |

表6-6 作業の実施体制・方法に関する事項の記載内容及び留意点

カ 作業の実施に当たっての遵守事項

本事項は、受注事業者が府省内の情報を取り扱う上で、法令のほか府省又はプロジェクトのルール(自府省の情報セキュリティポリシー、個人情報の管理に関する定め等)を遵守する必要があることを明確にし、応札希望者等が遵守事項を理解した上で適切な作業方法や作業量に基づく応札等ができるようにすることを目的に記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 | |

|---|---|---|

| [1] 機密保持、資料の取扱い | 受注事業者に求める機密保持や資料の取扱い等の措置を記載する。 記載する措置は、次のとおりである。 ・ 委託した業務以外の目的で利用しない旨。 ・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしない旨。 ・ 持出しを禁止する旨。 ・ 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負う旨。 ・ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にする旨。 ・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、発注者による実地調査が実施できる旨。 |

|

| [2] 遵守する法令等 | 品質の確保や契約の確実な履行を求める観点から、受注事業者が特に遵守する必要がある法令、文書、標準、環境等について記載する。 | |

| 法令等の遵守 | 特に密接に関連する法令や府省独自のルールについて、具体的な名称を記載して遵守を求める。 関連する法令の代表例としては、民法(明治29年4月27日法律第89号)、刑法(明治40年4月24日法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律128号)、行政機関個人情報保護法、番号法等がある。 なお、法令等の改正や設置が見込まれる場合にはその旨を明記する。 |

|

| その他文書、標準への準拠 | 法令等のほか、応札希望者等に対して、準拠することが前提となる文書、標準等を記載する。 示すべき文書の例は、次のとおりである。 ・ プロジェクト計画書 ・ プロジェクト管理要領 ・ プロジェクト標準(プロジェクトにおいて、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等の標準) |

|

表6-7 作業の実施に当たっての遵守事項の記載内容及び留意点

キ 成果物の取扱いに関する事項

本事項は、発注者と受注者の相互の権利を保護し、責任を明確にすることで、情報システムの安定的な運用と業務の円滑な実施を図る必要があることから、成果物の取扱いについて記載するものである。

ソフトウェアに係る知的財産権については、産業技術力強化法(平成12年4月19日法律第44号)に基づき受注者に帰属させることが基本となるが、発注者において、その後の事業遂行に支障が生ずる等の不利益を被ることがないよう、その取扱いについては十分に留意することが重要である。

なお、本記載事項は一般的に契約書にも記載される内容であることから、調達仕様書が契約書の一部となることに留意し、契約書案と齟齬のないよう整理する必要がある。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 知的財産権の帰属 | 知的財産について権利の帰属、移転の可否、第三者への再利用、著作者人格権の行使等の取決めを記載する。 その際、当該調達案件における中間的な成果物も含め、全ての成果物に関する権利及び責任を明確にする。 特にソフトウェアに関しては、開発方式(スクラッチ開発、ソフトウェア製品の活用、クラウドサービスの活用等)を考慮し、受注者が従前から知的財産を有する部分が含まれる場合は、当該調達案件において新たに作成される知的財産と区別して記載する必要がある。 |

| [2] 契約不適合責任 | 納品された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであること(契約不適合)が発見された場合、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することが可能である(民法第562条第1項本文。民法第559条により請負契約にも準用されている。)。追完の方法を選択することも選択しないことも可能であるが、民法上は、買主や

発注者が追完の方法を選択しても買主や発注者に「不相当な負担を課するものでないとき」は、選択した方法とは異なる方法による追完が可能であるとされている点は留意すべきである(民法第562条第1項ただし書)。後記する代金減額請求の規定も含め、契約不適合責任に関する規定は、任意規定であることから追完の方法を特定する必要がある場合などにおいては、条項として明記し、修正を図ることも検討される。 また、相当な期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がない場合は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できるほか、履行の追完が不可能なとき、売主や受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示しているときなど一定の場合は、そのような履行の追完の催告なく代金の減額を請求できる(民法第563条第1項及び第2項)。 ただし、このような履行の追完や代金の減額請求は、不適合が買主や発注者の責めに帰すべき事由がないときに限る(民法第562条第2項、民法第563条第3項)。 不適合を理由に契約の解除や損害賠償請求が認められるが(民法第564条)、旧民法の瑕疵担保責任においては無過失でも請求可能であった損害賠償請求に買主や受注者に帰責事由が必要となっている点は注意が必要である。 なお、契約不適合責任は成果物がある場合の規定であることから、売買契約や請負契約の場合にのみ適用があり、準委任契約の場合は、受注者は善管注意義務(民法第644条)を果たすのみとなる。 設計・開発により構築したアプリケーションプログラム等の成果物については、一定期間の本番運用の中で不適合が発見される可能性に鑑み、適切な期間を設定する。 請負契約における成果物の種類又は品質についての不適合については、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないとされている(民法第637条。数量の不足についてはこの期間制限はない。)。もっとも、契約によって期間を延長することも可能である。また、同じく契約によって、その期間を従来の瑕疵担保責任のように引渡しからの一定期間に設定することも可能であり、知ってからの期間と引き渡してからの期間の両方を設定することも可能である。いずれの場合も業務処理のサイクルなども踏まえ、合理的な期間に設定することが必要である。なお、数量の不足の場合や種類又は品質の不具合について通知した場合であっても、民法第 166条 第1項に基づき、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき及び(権利を行使できることを知らなくとも)権利を行使することができる時から10年間行使しないときには時効により消滅する。 |

| [3] 検収 | 納品予定の成果物に対する検収基準や、検収結果が基準に満たない場合の修正方法に関する取決めを記載する。 情報システムに関する調達では、設計書等のドキュメント類に加え、情報システム自体も成果物であるため、「7.検収」に基づき、受入テストを通じて合否判定基準の充足を確認することも検収基準となることに留意する。 |

表6-8 成果物の取扱いに関する事項の記載内容及び留意点

(2)「発注者側に知的財産権が帰属する旨を例外的に記載する」

「発注者側に知的財産権が帰属する旨を例外的に記載する」とは、産業技術力強化法第19条では、技術に関する研究開発活動を活性化し、その成果を事業活動において効率的に活用することを促進するために、国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る知的財産権について、一定の条件の下、請負者から譲り受けないことができる旨を規定しており、この趣旨を鑑み、ソフトウェアに係る知的財産権は受注者に帰属させることを基本とするが、国の業務に特化した汎用性のないもの及び継続的な機能改修が見込まれるものについては、その後の事業遂行に支障が生ずる等の不利益を被ることがないよう、発注者側に知的財産権が帰属する旨を例外的に記載することを許容するものである。

なお、この場合においても、産業技術力強化法の趣旨に鑑みれば、技術に関する研究開発活動の活性化及び事業活動における効率的な成果物の活用の促進の観点から、発注者側が不利にならないことを条件として、受注者側に対し、その利活用を認める旨を記載することが適当である。

また、国の業務に特化した汎用性のないもの及び継続的な機能改修が見込まれるものについて、受注者側に知的財産権を帰属させる(受注者から発注者に移転させない)場合においても、発注者側におけるソフトウェアの自由な利活用(複製、翻案又は改変等を含む。)の確保と秘密の保持を求める必要があるときは、その旨を契約条項に盛り込むことが適切であり、この場合、「ソフトウェアに係る日本版バイ・ドール制度に係る運用ガイドライン」(平成19年8月 経済産業省)を参考にするものとする。

(3)「成果物の機密の確保や改変の自由を担保するため、受注者側により勝手に著作者人格権が行使されないよう、その旨を記載する」

「受注者側により勝手に著作者人格権が行使されないよう、その旨を記載する」とは、著作者人格権については、受注者に帰属し移転することはできないため、成果物の機密の確保や改変の自由を担保することを目的として、受注者側による著作者人格権の行使を制限する内容を記載することを指す。特に、継続的な機能改修が見込まれるものについては、その後の改変(仕様の変更又は追加を伴う機能改修)が、いわゆるベンダーロックインに陥ることなく、発注者側で自由に改変を行えることを担保することが必要である。

(4)「発注者側に帰属する成果物については、その範囲を明確にする」

「発注者側に帰属する成果物については、その範囲を明確にする」とは、発注者側に知的財産権が例外的に帰属する場合に、その成果物の範囲について、受注者側に知的財産権が帰属する範囲も含めて明確に記載することを指す。

特に、情報システムの運用中に蓄積されたデータやログ等は、発注者側が整備した情報システムより提供されたサービスを利用者が利用した結果として生じるものであるため、知的財産権は発注者に帰属させ、保守におけるデータのメンテナンスや更改時の移行作業が差し支えないよう留意する。ここでのログとは、情報システムの利用に応じて、情報システムに自動的に記録される情報を指す。

また、パッケージソフトウェア製品やクラウドサービス等は、アプリケーションとデータが一体として扱われることがあるため、契約書においてデータの帰属先を明確にしておくことが重要である。なお、データベースのスキーマやデータレイアウト等は、パッケージソフトウェア製品やクラウドサービス等の一部として扱われ、移行する際に大きな弊害になり得る。そのため、これらの帰属先はパッケージソフトウェア製品やクラウドサービス等の提供元ではあるが、これらを発注者側が取扱えるよう、契約書に明記しておくことが必要である。

その他にも、パッケージソフトウェア製品の導入を前提とし、パッケージソフトウェア製品の標準機能では対応できない要件について、対象となる調達の範囲で追加開発を行った際、その追加開発範囲の帰属先を明確にすることが重要である。

ク 入札参加資格に関する事項

本事項は、当該調達案件の履行に必要な組織としての必要最低限の能力や実績を入札参加資格として定めることで、適切な能力を備えた事業者を効率的に調達することを目的に記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 | |

|---|---|---|

| [1] 入札参加要件 | 当該調達案件に参加するために満たすべき資格要件を記載する。記載に当たっては、技術力のある事業者への参加機会の拡充を図るとともに、特定の事業者のみに有利にならないよう留意する。 | |

| 競争参加資格 | 競争入札参加資格(全省庁統一資格)を記載する。 記載に当たっては、技術力や民間における契約実績等一定の技術的基準を考慮し、予定価格の範囲に応じ、等級に格付けされた者に加え一級下位の等級に格付けされた者も参入させる等、入札参加資格の弾力化措置の導入を図る。 その他、一般競争に参加させることができない者(予決令第70条)、一般競争に参加させないことができる者(予決令第71条)、指名停止措置等、自府省の会計担当部門と調整の上で必要な資格を記載する。 |

|

| 公的な資格や認証等の取得 | 応札希望者等に求める品質管理、情報セキュリティ、個人情報の管理等の組織としての能力について、次の点に留意して、当該能力を担保する公的な資格や認証等を記載する。 ・ 特定の資格や認証等の保有を条件とする場合は、当該条件が応札希望者等にとって過度の制約とならないよう必要最小限のものとすること。 ・ 資格等の保有に代えて、当該資格や認証の保有者等と同等の能力を有することの確認によっても応札等を可能とすることも検討する。 ・ 類似する複数の資格や認証を同時に求めたり、取得者が少数に限定される資格や認証を求めたりするなど、過剰な要求により参入障壁を高めることのないよう配慮する。 なお、記載に当たっては、資格や認証等の内容が、当該調達案件の履行に必要な組織としての能力と整合しているかを十分に確認し、過剰な要求を行わないよう留意する。 |

|

| 受注実績 | 当該調達案件の履行能力を担保するため、類似又は関連する受注の実績を記載する。類似又は関連する実績の条件としては、情報システムの性質や規模、作業内容、実施時期、要員規模等が挙げられる。 記載に当たっては、国、地方公共団体、独立行政法人のほか、民間における実績も認める等の工夫を検討する。 |

|

| 複数事業者による共同提案 | 応札希望者等が共同して提案する形での入札の可否を検討する。共同提案を認める場合は、契約の相手方となる代表事業者を定めること、入札参加資格を満たすべき事業者の範囲、契約不適合責任を負う主体等、充足すべき要件についても記載する。 特に、競争入札参加資格が低ランクの者が企業規模の大きい高ランクの者と共同提案を行うことは、受注事業者の履行能力を担保しつつ、低ランクの者にも参加機会を拡充することに資することから、共同提案に対する参加機会を与えることが望ましい。 なお、受注事業者における情報セキュリティの確保については、共同提案を構成する事業者それぞれの管理体制や責任者の明確化を求めることも肝要である。 |

|

| [2] 入札制限 | 同一プロジェクト内の調達案件間の「2.1)イ

調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項」を踏まえ、当該調達案件における入札制限について記載する。 「各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者」に係る入札制限については、関与の具体的な内容を踏まえる必要がある。 入札制限の対象には、当該事業者だけでなく関連事業者(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をいう。)が含まれることも明記する。 |

|

表6-9 入札参資格に関する項の記載内容及び留意点

(5)「ただし、競争上何ら有利とならないと認められるときは、この限りでない」

「競争上何ら有利とならないと認められるとき」とは、同一又は関連するプロジェクトの他工程において、直接の作業又は支援を実施した事業者が、対象となる工程の調達を提案する際に、他の事業者と比べ、中立性及び公平性を欠くことがないと客観的に説明が可能な状態を指す。

具体的には、要件定義の前段階におけるプロジェクトの計画作成の支援や調査研究の受注事業者に対し、要件定義の後に行う設計・開発に係る調達において入札制限を設ける例が見られるが、当該受注事業者が調達仕様書の作成に直接関与し、その受注作業の成果が当該設計・開発の調達内容や方法の決定に関わるものでない限り、入札制限を設ける必要はない。また、RFIへの事業者の協力等について、調達仕様書の作成過程において情報提供を行ったというだけでは、入札制限の対象とはならない。

ケ 再委託に関する事項

情報システムに関する調達では、技術上又は要員上等の理由により下請事業者を活用する場合が多く、再委託に関して何ら制限を設けずに調達を行う場合、要員の配置や品質、情報管理等に関する責任の所在が不明確となることが懸念される。

本事項は、発注者が調達案件の性質を踏まえ再委託の可否を示すとともに、可とする場合の制限及び条件、手続等を記載する必要があること、自府省の情報セキュリティポリシーにおける再委託先における情報セキュリティ対策に係る規定も踏まえた内容となるよう記載するものである。

なお、本記載事項は一般的に契約書にも記載される内容であることから、調達仕様書が契約書の一部となることに留意し、契約書案と齟齬のないよう整理する必要がある。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

| [1] 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 | 再委託の実施可否及び再委託を認める場合の制限、条件等を記載する。再委託を行うことでプロジェクトのリスクが高まることのないよう、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)、各府省の情報セキュリティポリシー等も踏まえ、次の点に留意して記載する。 ・ 委託契約の全部を一括して第三者に委託することは禁止する。 ・ 委託を許可する範囲(役割、業務の範囲、必要性、契約金額等)を記載する。 ・ 再委託先の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の所属、保有資格、実績、国籍等に関する情報の提供を求める。 ・ 受注事業者が再委託先事業者の業務(情報セキュリティ対策も含む。)の履行状況を確認・報告することを求める。 ・ 再委託先事業者に受注事業者と同等の義務付けを行うことを検討する。 ・ 再委託により生じる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティが十分確保されるよう、具体的な対応方法の提案を求める。 ・ 情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を求める。 ・ 委託する個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられることを求める(「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成26年12月18日 特定個人情報保護委員会)参照)。 なお、「公共調達の適正化について」では、再委託の適正化を図るための措置として、随意契約の適正な履行を確保するための具体的な取扱いが明示されていることに留意する。 |

| [2] 承認手続 | 受注事業者が不適切な再委託を行わないようにするため、発注者側の承認に係る具体的な手続を記載する。当該手続において、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に基づき、再委託を行う合理的理由や、再委託の相手方が再委託される業務を履行する能力等を審査する。 記載に当たっては、次の点に留意する。 ・ 再委託先から更に委託が行われる場合も考慮し、当該調達案件に係る履行体制を発注者として十分に把握する。 ・ 特に随意契約の場合は、不適切な再委託により効率性が損なわれないよう、「随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて」(平成17年2月25日財計第408号)及び「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)にのっとり、必要な措置を講ずる。 ・ 再委託の承認のための申請書様式を添付するなどにより、再委託に必要な事項を提示する。 |

| [3] 再委託先の契約違反等 | 再委託先の事業者も、受注事業者と同様の作業上の義務を負うことを前提に、義務違反をした場合に再委託中止の請求等を行える旨を記載する。 |

表6-10 再委託に関する事項の記載内容及び留意点

コ その他特記事項

本事項は、「ア 調達案件の概要に関する事項」から「ケ 再委託に関する事項」の記載事項以外に、当該調達案件について特記すべき前提条件、制約条件や、要件定義、調達仕様の変更手順について明確にする必要があることから、記載するものである。

本記載事項は内容により契約書にも記載される内容であることから、調達仕様書が契約書の一部となることに留意し、契約書案と齟齬のないよう整理する必要がある。

前提条件、制約条件については、プロジェクト及び当該調達案件の事情に応じて必要な事項を記載する。

なお、他の記載事項(「ア 調達案件の概要に関する事項」から「ケ 再委託に関する事項」に対する前提条件、制約条件)については、それぞれ該当する記載事項において記載する必要があることから、本記載事項には、これらに含まれないその他の条件を記載する。

サ 附属文書

調達仕様書には、応札等の検討に不可欠な情報を網羅的に示す必要があるが、調達仕様書の本編に全てを記載することは困難であり、記載することでかえって応札希望者等による調達内容の理解を妨げるおそれがある。

本事項は、調達仕様書の本編に記載しない事項について、内容に応じてそれぞれ独立した文書として作成・準備等を行うとともに、そのうち調達仕様書に添付が可能な文書については別添資料として添付し、機密保持の観点から添付が不可能な文書については発注者の執務場所等での閲覧資料とするため、記載するものである。

調達仕様書の附属文書として添付すべき代表的な文書を次に示す。

| 付属文書の種類 | 内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 要件定義書 | 「第5章 要件定義」において作成した要件定義書を附属文書として位置付ける。 |

| [2] 参考資料 | 要件定義書を作成する際に参考にした資料、又は要件定義書と併せて作成した資料等を附属文書として位置付ける。 |

| [3] 事業者が閲覧できる資料一覧表 | 参考資料のうち、機密に関わる情報や第三者の知的財産を含む情報、未確定な情報等、応札希望者等に交付することが適切でない資料については、閲覧資料として整理した上で、資料一覧表を附属文書として位置付ける。 閲覧に供する資料の例を次に示す。 ・ プロジェクト計画書、プロジェクト管理要領 ・ プロジェクト標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等) ・ 遵守すべき各府省独自の規定類 ・ 政府共通プラットフォーム移行対象システム移行検討連絡票 ・ 現行の業務分析結果 ・ 既存の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル ・ 関連する他の情報システムの操作マニュアル、設計書、各種プロジェクト標準 ・ 過去の受注事業者の検討資料、作業報告書等 |

| [4] 閲覧要領 | 閲覧要領においては、閲覧場所、閲覧期間及び時間、閲覧手続、閲覧時の注意、連絡先等を記載し、附属文書として位置付ける。 事業者に対し不必要な情報が伝達されたり、情報が持ち出されたりすることのないよう、誓約書を提出させ、閲覧場所を執務室とは区切られた会議室等に限定し、閲覧中は職員による監視を行う等、十分留意する。 |

表6-11 添付すべき代表的な文書

2) 契約書の記載事項

PJMOは、会計担当部門に対し、契約書に、損害賠償、契約変更手続、契約解除等に関する条項を記載するよう依頼する (1) ものとする。特に、損害賠償については、事業者による契約の履行が不可能となった場合の社会的影響等を踏まえ、損害賠償の範囲の限度を記載するよう併せて依頼するものとする。 |

1. 趣旨

契約書の作成は会計担当部門が行うが、その記載内容については、当該プロジェクトに適した内容にする必要がある。

このため、PJMOは、契約書に記載する内容について事前に検討し、内容に齟齬のないよう会計担当部門と調整した上で、契約書の作成を依頼する。

2. 解説(1)「会計担当部門に対し、契約書に、損害賠償、契約変更手続、契約解除等に関する条項を記載するよう依頼する」

「損害賠償、契約変更手続、契約解除等に関する条項」とは、例えば、表6-12に趣旨を示す事項を指す。

なお、本事項は会計担当部門との調整の結果、調達仕様書に記載する場合もあり得る。

| 定義する事項 | 趣旨 |

|---|---|

| [1] 損害賠償 | 当該情報システムが正常に機能しない状況が発生した場合に想定される損害の程度、国民生活に与える影響等を踏まえつつ、適当と認められる場合には、事業者への損害賠償を求められるよう、損害賠償の範囲の限度を設定する等、損害賠償責任の明確化を行う。 |

| [2] 契約変更手続 | 契約期間中に契約に関わる計画や作業内容が変更となる場合に、変更内容を曖昧にしたままプロジェクトを遂行することは、成果物の品質や納期のリスクを高めてしまうこととなるため、契約変更手続の条項を定め、本記載事項の手続に従い、適切に契約変更を行えるようにする。 |

| [3] 契約解除 | 契約期間中に事業者による契約の履行が不可能となった場合は、本条項を根拠として契約を解除することになる。契約解除に至ることは例外的なものと思われがちであるが、契約不履行の可能性を少しでも早く察知し、契約解除も含めて調整を図ることで、契約解除に至ったとしてもその損害を最小限とすることが可能となる。 |

表6-12 契約書の記載事項

3) 第一次工程レビューの実施

PJMOは、府省重点プロジェクト等について、調達仕様書に添付する要件定義書の作成終了前(意見招請を行うものにあっては意見招請前)までに、「第2章4.2) プロジェクトの工程レビュー」に基づき、第一次工程レビューを実施するものとする。その際、調達仕様書の内容が適正なものとなっているか否かの確認を行うものとする。 |

1. 趣旨

PJMOは「第2章4.2) プロジェクトの工程レビュー」及び内閣官房が定める手順に従って自己点検を行い、その結果をPMOに送付する。また、PMO又は内閣官房からのヒアリングに対して必要な報告を行い、指摘、助言又は指導を受けた際は、必要な対応策を講ずる。

なお、工程レビューは府省重点プロジェクト及び各府省PMOが指定したプロジェクトを対象としたものであるが、自己点検は、どのようなプロジェクトにあってもプロジェクトを成功に導くために必要な留意点を点検するものであり、府省重点プロジェクト及び各府省PMOが指定したプロジェクト以外のプロジェクトにおいても実施する必要がある。

4) 意見招請の実施

PJMOは、予定価格が80万SDR以上と見込まれる調達案件については、「政府調達手続に関する運用指針」(平成26年3月31日関係省庁申合せ)に基づき、意見招請を行うものとする。 なお、意見招請を行うに当たっては、調達仕様書等の案の内容についての十分な理解が得られるよう、事業者に対する説明等を積極的に行う(1)ものとする。また、事業者との質疑応答を通じて、提供すべき情報が明確で、かつ、漏れがないことを確認する(2)。意見招請の結果を踏まえて、調達仕様書等の案に修正が必要な場合はこれを修正し、確定する (3)ものとする。 |

1. 趣旨

予定価格が80万SDR以上と見込まれるような大規模な調達案件については、その調達の内容に不備や不足がなく事業者が適切な提案を行えるよう、また、確実な調達案件の履行を行えるよう、調達前に事業者から意見を収集する必要がある。

このため、PJMOは、政府調達手続に関する運用指針(平成26年3月31日関係省庁申合せ)に基づいて意見招請を行い、事業者から事前に意見を収集し、その内容を踏まえて調達内容を見直し、内容を確定する。

2. 解説(1)「調達仕様書等の案の内容についての十分な理解が得られるよう、事業者に対する説明等を積極的に行う」

「事業者に対する説明等」とは、PJMOから事業者に対して、調達仕様書等の案の内容を十分理解した上で意見が提示されるよう、意見招請の期間中、説明会の実施や質疑応答を通じた説明を行うことを指す。

(2)「事業者との質疑応答を通じて、提供すべき情報が明確で、かつ、漏れがないことを確認する」

「事業者との質疑応答を通じて」とは、意見招請の期間中に実施した事業者への説明会での質疑応答や事業者からの個別の質疑応答を指す。

PJMOは、これらの質疑応答が発生した原因を分析し、事業者が調達内容を正しく理解し適切な提案が行えるよう、調達仕様書や要件定義書等の内容の見直しを検討する。なお、調達仕様書や要件定義書等の修正は、事業者から提出された意見による修正と同じ扱いとする。

(3)「意見招請の結果を踏まえて、調達仕様書等の案に修正が必要な場合はこれを修正し、確定する」

「調達仕様書等の案に修正が必要な場合はこれを修正し」とは、PJMOが、意見招請により事業者から提出された意見への対応を検討し、調達仕様書や要件定義書等に修正が必要と判断された場合には、変更内容について関係者と調整・合意した上で、これらを修正することを指す。

工程レビュー対象のプロジェクトの場合は、第一次工程レビュー後であるため、PMOと調整した上で意見への対応を検討する。

なお、調達仕様書の案を変更する場合、「政府調達手続に関する運用指針」(平成26年3月31日関係省庁申合せ)に基づき、意見招請に対して応募した全ての事業者に当該変更の内容を通知する必要がある点に留意する。

また、意見招請における対応においては、求めている内容と事業者が認識している内容とに齟齬が生じないよう、また、「政府調達苦情処理体制(CHANS)」に苦情が寄せられる場合もあるため、文書のみで回答する場合は、回答内容は可能な限り明確かつ具体的に記載するとともに、個別にヒアリングを行うなど、形式的なやり取りに陥ることなく適切に対応する。

4. RFP・公告

1) 提案依頼書の作成 PJMOは、総合評価落札方式による調達を行うときは、提案依頼書の作成を行うものとする。提案依頼書には、事業者が適切に提案するために必要となる情報が網羅されるよう、原則として、次のアからエまでに掲げる事項について記載するものとする。 ア RFPの内容 提案書の記載要領、具体的な提案依頼の内容(作業内容の実施体制(再委託に関する事項を含む。)、実施計画、プロジェクト管理手法等)その他提案時に提出すべき資料等(その際、提案に盛り込まれるべき事項が具体的かつ漏れなく提案書に記載されるよう依頼内容を明確に提示すること。) イ 提案手続 提出期限、提出場所、提出方法等 ウ 評価基準 価格点及び技術点の配点、評価事項の設定、評価方法等(調達内容の特性(制度・業務の内容、開発規模の大きさ等)を踏まえ、 例えば、次の[1]から[8]までに掲げる事項について的確に評価ができ、かつ、提案内容の実現性の根拠、具体的な実現方法等が記載されるよう評価事項を定める (1) こと。また、 評価方法についても、作業内容の履行可能性等、必須事項のうち最低限の要求事項を、合否を判断する基礎点として設けるほか、重要視する評価事項を考慮の上、加点の配分割合の重点化、相対評価の活用等によって、優れた提案が評価されるよう工夫する (2) こと。) [1] 制度、業務及び情報システムに対する理解度 [2] 要件定義の理解度 [3] 任意で提案を求める事項に対する充足度 [4] プロジェクトの計画能力 [5] プロジェクトの管理能力 [6] 設計・開発等に関する技術的能力 [7] 設計・開発等の実績 [8] 組織的対応力 エ 審査手法 事業者におけるプロジェクト遂行の責任者となることが予定される者による提案内容のプレゼンテーション、質疑応答の実施等、技術力を適正に評価するために行う審査の具体的な手法等 2) 調達に関する公告 PJMOは、調達の計画に基づき、調達に関する公告手続を会計担当部門に依頼する (3) ものとする。なお、PJMOは、調達仕様書、提案依頼書等の内容についての十分な理解が得られるよう、公告後、事業者に周知・説明等を積極的に行う (4)ものとする。 公正性及び競争性の確保の観点から、事業者からの提案に重要な影響があると認められる応答内容については、関係する全ての事業者に通知するものとする。 |

1. 趣旨

本節は、総合評価落札方式による調達における提案依頼書の作成、及び調達の公告に関わる手続を示したものである。

PJMOは、事業者がプロジェクトに有用な提案を行えるよう、提案を求める内容や評価方法・基準等を明確にし、提案依頼書としてまとめる。また、公告に際しては、公正性及び競争性を確保した上で事業者が適切な提案を行えるよう、説明会の実施や公平な情報提供を行う。

2. 解説1) 提案依頼書の作成等

ア RFPの内容

本事項は、提案に対する客観的な評価を可能とするため、提案の体裁や内容について評価基準に沿った依頼内容を明らかにし、応札希望者等に伝える必要があることから、記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 提案書の記載要領 | 各応札事業者等の提案書の体裁及び記載の量等を統一し、効率的な審査を可能とするため、言語、用紙サイズ、ページ数、表紙の記載事項、提出媒体及び部数等の記載要領を記載する。 |

| [2] 具体的な提案依頼の内容 | 「ウ

評価基準」の項目を章立てとして採用(又は評価基準と提案書の章立ての対応関係が明確となるよう定義)し、それに沿って提案書に記載を求める内容を具体的に記載する。 提案書は、事業者の評価を適切に実施するため、また、契約における合意事項の一部となることから、その内容が具体的かつ漏れなく記載されるよう、提案依頼の内容を十分に検討することが重要である。 |

| [3] その他提案時に提出すべき資料等 | 調達仕様書の「2.1)ク 入札参加資格に関する事項」に示す入札参加要件、「2.1)ケ 再委託に関する事項」に関する記載等を踏まえ、適合証明書又は履行証明書等の提出について記載する。 |

表6-13 RFPの内容の記載事項及び留意点

イ 提案手続

本事項は、提案手続に際して不備が生じないよう手続の要領を明確に定め、応札希望者等に伝える必要があることから、記載するものである。

本事項には、提案書及び提案時に提出すべき資料等の提出に関する要領として、提出期限、提出場所、提出方法等を記載する。

ウ 評価基準

本事項は、調達プロセスにおける公正性・透明性を確保するため、提案に対する評価はあらかじめ入札説明書で示した評価基準に基づいて行う必要があり、事業者の技術力等の的確な審査を可能とする評価基準を設定できるよう記載するものである。

本事項には、次に示す内容を記載する。

| 定義する事項 | 記載内容及び留意点 |

|---|---|

| [1] 評価方式 | 落札者の決定方法、入札価格に対する得点配分の割合等を記載する。 落札者の決定方法、入札価格に対する得点配分の割合については、「1.2)イ落札方式の検討」を参照。 |

| [2] 評価事項 | 提案書に記載を求める内容、評価の観点等を記載する。 調達内容の特性(制度・業務の内容、開発規模の大きさ等)を踏まえ、標準ガイドラインで[1]から[7]に例示する事項について的確に評価ができ、かつ、提案内容の実現性の根拠、具体的な実現方法等が記載されるように留意する。 標準ガイドラインで[1]から[7]に掲げる例示については、後段にて解説する。 |

| [3] 評価方法 | 評価事項に対する必須と必須以外の区分、評価事項に対する得点配分、基礎点や加点の割合等を記載する。 |

表6-14 評価基準の記載事項及び留意点

なお、評価事項は調達仕様書に対応して設定すべきものであるが、評価事項及び評価方法の設定を踏まえ、調達仕様書の内容も立ち返って精査し、必要な記載が十分に盛り込まれているか確認する。これにより、発注者として事業者に求める内容がより適確に反映された調達仕様書とすることができる。

(1)「例えば、次の[1] から[7]までに掲げる事項について的確に評価ができ、かつ、提案内容の実現性の根拠、具体的な実現方法等が記載されるよう評価事項を定める」

「評価事項」とは、調達内容に対する応札事業者の技術力、履行可能性、提案内容の実現性等を適切に評価するために、提案書に記載を求める内容と評価の観点を具体的に示したものであり、標準ガイドラインでは次の[1]から[7]を例示し、これらの事項が的確に評価できることを求めている。

| 評価事項 | 提案書に記載を求める内容 | 評価の観点 |

|---|---|---|

| [1] 制度・業務・システムに対する理解度 | 調達仕様書の「2.1)ア 調達案件の概要に関する事項」に示す調達の背景、目的及び期待する効果、業務・情報システムの概要に関する記載を踏まえ、制度・業務・システムに対する応札事業者等の理解について提案書に記載を求める。 | 記載内容が明確であり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、妥当性の高い記載であるか否かを評価事項とする。 |

| [2] 要件定義の理解度 | 調達仕様書の「2.1)エ 満たすべき要件に関する事項」、要件定義書等に関する記載を踏まえ、実現する情報システムの機能、性能、採用する開発方式、ドキュメントや機能構成の考え方等について記載を求める。 | 記載内容に具体性があり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、妥当性の高い記載であるか否かを評価事項とする。 |

| [3] プロジェクトの計画能力 | 調達仕様書の「2.1)ア 調達案件の概要に関する事項」に示すに作業スケジュール、「2.1)エ 作業の実施内容に関する事項」に関する記載を踏まえ、実施する作業範囲及び内容、スケジュール、成果物、採用する開発手法等について記載を求める。 | 記載内容に具体性があり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、妥当性及び有効性の高い記載であるか否かを評価事項とする。 |

| [4] プロジェクトの管理能力 | 調達仕様書の「2.1)オ 作業の実施体制・方法に関する事項」に示す作業実施体制、作業要員に求める資格等の要件、作業の管理に関する要領に関する記載を踏まえ、体制、受注者における遂行責任者及びリーダの管理・遂行能力、要員計画、プロジェクト管理手法、プロジェクト管理実績等について記載を求める。 | 記載内容に具体性があり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、十分な管理能力を有するものと評価できるか否かを評価事項とする。 |

| [5] 設計・開発等に関する技術的能力 | 調達仕様書の「2.1)オ 作業の実施体制・方法に関する事項」に示す作業要員に求める資格等の要件に関する記載を踏まえ、作業要員の資格や専門知識、業務経験等について記載を求める。 | 記載内容に具体性があり、十分な技術的能力を有するものと評価できるか否かを評価事項とする。 |

| [6] 設計・開発等の実績 | 調達仕様書の「2.1)クa) 入札参加要件」に示す受注実績に関する記載を踏まえ、類似システム、類似規模(工数/費用)、類似開発手法及び類似スケジュールでの開発実績、現有システムと同等のシステムからのシステム移行の実績等について記載を求める。 | 記載内容に具体性があり、関連性の高い実績が豊富であるか否かを評価事項とする。 |

| [7] 組織的対応力 | 調達仕様書の「2.1)オ 作業の実施体制・方法に関する事項」に示す作業実施体制、「2.1)クa) 入札参加要件」に示す公的な資格や認証等の取得に関する記載を踏まえ、組織における品質管理体制、情報セキュリティ対策の管理体制、組織の資格や認証等について記載を求める。 | 記載内容に具体性があり、十分な組織的対応力を有するものと評価できるか否かを評価事項とする。 |

表6-15 評価事項の例

(2)「評価方法についても、作業内容の履行可能性等、必須事項のうち最低限の要求事項を、合否を判断する基礎点として設けるほか、重要視する評価事項を考慮の上、加点の配分割合の重点化、相対評価の活用等によって、優れた提案が評価されるよう工夫する」

「必須事項」とは、評価事項の項目ごとに最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていない場合に不合格とする項目を指す。評価事項は、必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。

「加点」とは、必須とする項目については最低限の要求要件を超える部分の得点、必須とする項目以外の項目については、評価に応じた得点を指す。

除算方式の場合は、必須とする項目について最低限の要求要件を満たしているものには基礎点を与えることとされている。基礎点合計と加点合計との配点割合は、調達しようとする製品等の目的、用途等を勘案して適切なものとなるように設定する。

加算方式の場合は、基礎点の設定は任意とされているが、必須とする項目について最低限の要求要件を満たしているものに基礎点を与えることが実務的に行われている。ただし、基礎点合計の配点割合を高いものとすると、応札事業者の技術力等に対する評価を総合点に十分に反映することができず、実質的に価格競争と同等になってしまいかねないため、基礎点合計の配点割合は最低限とすべきである。

「加点の配分割合の重点化」とは、評価事項の必要度・重要度に応じて、各評価事項に対する得点配分を定めることを指す。その際、機械的に得点配分を割り振るのではなく、当該調達案件において事業者に提案を求め競争させたい点を十分検討した上で、必要度・重要度の高い評価項目に対してより質の高い提案がなされるよう、加点の配分割合を設定することが必要である。

「相対評価の活用等」とは、加点方法として、段階に応じて与える点数に傾斜をつける、事業者間の相対評価を活用する等、応札事業者の技術力等に対する評価によって加点に明確に差がつけられるようにすることを指す。各評価事項に対する得点配分を満点として、評価に応じた得点を与えるための評価段階を複数段階に設定しても、評価基準が適切に定められておらず審査員の理解が不十分であるときは、事業者間の優劣の差が付きにくくなることがあるため、相対評価を活用する等の工夫が必要である。

エ 審査手法

本事項は、応札事業者等の技術力を適正に評価するため、提案書の書面審査に加え、あらかじめ入札説明書でその要領を伝えた上で、開札前に資料のヒアリング(プレゼンテーション、質疑応答等)を実施することができることから、記載するものである。

本事項には、ヒアリングの方法を応札希望者等に的確に伝えるため、プレゼンテーション、質疑応答等の実施要領を記載する。

2) 調達に関する公告

(3)「調達の計画に基づき、調達に関する公告手続を会計担当部門に依頼する」

「調達に関する公告手続を会計担当部門に依頼する」とは、PJMOが、会計担当部門が公告手続をするに当たり必要となる資料の準備、調整を行い、公告に必要な手続の開始を会計担当部門に依頼することである。会計担当部門が設定する予定価格に関する資料の準備については、予算要求やRFIの過程で得られた経費の内訳及びその根拠に関する情報も活用した上で準備する。事業者に見積りを依頼する場合は、公正性・競争性の確保の観点から、一部の事業者のみへの詳細な情報開示を回避するため、意見招請等、公にした内容を用いて見積りを依頼する。当該見積りの活用に当たっては、事業者が設定した見積りの前提条件を確認するとともに、例えば人件費については、要員の作業内容、職種、工程、工数、単価等を詳細化し、契約の履行に支障が生じるものとならないよう精査する。

(4)「公告後、事業者に周知・説明等を積極的に行う」

「事業者に周知」とは、発注者より事業者に、調達に関する情報を周知し、応札を促す活動を指す。

「説明等」とは、調達仕様書、提案依頼書等の内容を十分理解した上で応札されるよう、調達に係る公告の期間中、説明会の実施や質疑応答を行うことを指す。当該説明会等においては、意見招請時に寄せられた質問なども考慮し、特に留意すべきことを適確に説明する。

また、公正性・競争性の確保の観点から、事業者からの提案に重要な影響があると認められる質問及びその回答内容については、関係する全ての事業者に通知する。

5. 審査

1) 審査体制の確立 PJMOは、提案書等に関する審査を行うときは、公正性の確保に留意しつつ、審査を的確に実施できるよう (1) 、調達内容に応じた知見を有する者(例えば政府CIO補佐官や外部有識者等)、制度・業務に精通した者及び情報システムに精通した者により構成される審査体制を確立するものとする。 2) 審査 提案書等に関する審査について、審査体制の構成員は、 評価基準及び審査手法に基づき、要件定義等の内容を的確に理解した提案内容であるか、実現性のある提案内容であるか等について厳格に評価する (2) ものとする。 |

1. 趣旨

提案書等に関する審査は、応札事業者の履行可能性や提案内容の実現性等を的確かつ公正に審査する必要がある。

このため、PJMOは、公正性を確保しつつ、多角的な視点から的確な審査が行えるよう審査体制を確立し、審査に当たっては提案依頼書等であらかじめ示した評価基準及び審査手法に基づき、審査を行う。

2. 解説(1)「提案書等に関する審査を行うときは、公正性の確保に留意しつつ、審査を的確に実施できるよう」

「公正性の確保に留意し」とは、審査体制の確立に当たって、審査を行う者が全ての応札事業者に対して中立かつ公正であることを確保することを指し、具体的には、外部有識者が参画する場合は、その現に所属する事業者及び関連事業者が応札等を行う可能性のないことを確認する等で公正性の確保を行う。また、調達案件の内容に応じて、審査に関する守秘義務を課すといった措置を講ずる。

(2)「評価基準及び審査手法に基づき、要件定義等の内容を的確に理解した提案内容であるか、実現性のある提案内容であるか等について厳格に評価する」

「評価基準及び審査手法」とは、総合評価落札方式又は企画競争における提案依頼書の「3.1)アc) 評価基準」及び「3.1)アd) 審査手法」を指す。総合評価落札方式又は企画競争の審査においては、これらの基準及び手法にのっとって提案書の内容を客観的に審査し、技術点を算出する。

審査には様々な知見を有する審査員が関与するため、事前にプロジェクト計画や当該調達案件の内容、評価基準及び審査手法について十分な認識共有を行う必要がある。

なお、応札等に当たって適合証明書又は履行証明書の提出を求めている場合は、その形式及び内容を審査し、調達仕様書の「2.1)クa) 入札参加要件」を満たす事業者であるかを確認する。応札事業者等が履行可能であるとする具体的な根拠の提示を求め、根拠の合理性によってその履行可能性を判断する。

応札等の条件を満たさないと判断される事業者については、調達の方式によらずこの時点で失格となる。

6. 入開札

1) 入開札の実施 PJMOは、入開札の実施後、 一者応札となった調達案件については、入札説明会等には参加したが応札しなかった事業者等、応札を辞退した事業者に対するヒアリング等を行い、以後の調達手続の改善に活用する (1) ものとする。 2) 低入札価格調査の実施(2) 会計担当部門は、開札の結果、低入札価格調査を実施することとなった調達案件については、当該調査の対象となる入札をした事業者に対し、調達内容のそれぞれについて履行可能であるとする具体的な根拠資料(開発規模、工数、作業工程、作業スケジュール、生産性の詳細等)の提示を求めるなどし、契約の内容に適合した履行がなされるかどうかについて確認するものとする。その際、会計担当部門のみで調査を行うことが困難である場合には、PJMO、府省CIO補佐官等の協力を得るものとする。 |

1. 趣旨

入開札に当たっては、落札事業者の決定だけではなく、一者応札の際には以後の調達手続改善のための情報収集を行い、また、低入札価格調査の対象となった際には応札事業者が確実に調達内容を履行できるかを確認する必要がある。

このため、PJMOは、入開札に際して、一者応札時の対応及び低入札価格調査への協力を行う。

2. 解説(1)「一者応札となった調達案件については、入札説明会等には参加したが応札しなかった事業者等、応札を辞退した事業者に対するヒアリング等を行い、以後の調達手続の改善に活用する」

「一者応札」とは、調達への応札が一者のみとなった状態を指す。一者応札となった場合、PJMOは、応札を辞退した事業者に対して、辞退の要因及び調達仕様書の記載内容(業務要件、機能要件、非機能要件、期間、規模、費用等)との関係をヒアリング等により把握し、PMOに報告する。

「以後の調達手続の改善に活用する」とは、PJMOが、PMOの支援も得つつ、以後の調達手続の改善に資するため、一者応札防止のための措置を検討することを指す。

(2)「低入札価格調査の実施」

「低入札価格調査」とは、会計担当部門が、PJMOや府省CIO補佐官等、外部組織の有識者の協力の下、見積りに当たって事業者が付した前提条件も含め、提示された根拠資料を基に積算の合理性を確認し、事業者の履行可能性を評価することを指す。

調査に当たっては、調査の対象となった応札事業者が調達仕様書の内容を正しく理解した上で、必要な作業及び工数を漏れなく見積もっているか否かを把握し、予算要求やRFI、予定価格の設定の過程で得られた経費の内訳及び根拠との比較等を行い、低価格となっている理由を詳細に確認した上で、履行可能性を評価する。

7. 契約

1) 契約書の確認及び写しの保管 会計担当部門は、契約を締結するときは、PJMOに対して契約書の内容を確認するよう依頼する (1) とともに、契約締結後、速やかに契約書の写しをPJMOに送付するものとする。PJMOは、取得した契約書の写しを適切に管理するものとする。 2) 再委託の審査 PJMOは、 受注事業者が再委託を行いたい旨申し出た場合の審査に当たっては、不適切な再委託により効率性及び機密性が損なわれないよう (2) 、ⅰ)再委託を行う合理的理由、ⅱ)再委託先事業者が、再委託される業務を履行する能力、ⅲ)その他必要と認められる事項について厳格に審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする (3) 。また、PJMOは、受注事業者に再委託先事業者の業務の履行状況を確認・報告させること、再委託先事業者に受注事業者と同等の義務付けを行うこと等、契約の着実な履行のための必要な措置を講ずるものとする。 3) 契約の変更・解除 会計担当部門は、契約を変更したとき、又は契約の解除をしたときは、その事実及びその理由を速やかにPJMOに連絡するものとする。 |

1. 趣旨

PJMOは、プロジェクトを遂行する立場から、受注事業者との契約書の内容を確認し理解した上で、事業者に対する指示、管理等を行う必要がある。

このため、PJMOは、契約締結の前に契約書の内容を確認し、内容を理解するとともに、契約締結後は契約書の写しを適切に管理し、契約書の内容に基づいて事業者とともに各活動を進めていく。

2. 解説(1)「会計担当部門は、契約を締結するときは、PJMOに対して契約書の内容を確認するよう依頼する」

「契約書の内容を確認する」とは、PJMOが、契約書の内容について、調達仕様書が契約書の一部となることに留意し、調達仕様書が添付資料として位置付けられ、調達仕様書と契約書に記載されている内容に矛盾がないことを確認することである。

なお、受注事業者との合意内容を明確にするという観点から、受注事業者の提案内容についても確認することが望ましい。

(2)「受注事業者が再委託を行いたい旨申し出た場合の審査に当たっては、不適切な再委託により効率性及び機密性が損なわれないよう」

「効率性及び機密性が損なわれないよう」とは、再委託をすることで作業の効率が低下することがないこと、また情報漏えいのリスクが発生しないことを指す。再委託の申し出があった際は、これらの観点について、厳格に審査する必要がある。

(3)「厳格に審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする」

「厳格に審査し」とは、調達仕様書の「2.1) ケ 再委託に関する事項」に記載した再委託の制限、条件の内容、承認手続にのっとり、再委託を行う理由が合理的であるか、再委託先事業者の履行能力が十分か、再委託によって発生し得る新たなリスクがないか、再々委託先を含む履行体制及び事業者間の責任の所在が不明確でないか等の観点から審査を行うことを指す。また、再委託の申し出がない場合には、再委託が行われていないことを確認できる資料の提示を求めることも検討する。

なお、入札時の提案書において再委託先及び再委託の理由等が示されており、落札者の決定に際してこれらの審査が行われている場合には、改めて再委託の審査を行う必要はない。

8. 検収

PJMOは、 検収を実施し、納品予定の成果物に対し、要件定義書等において求める要件及び品質が満たされているか否かについて適切に確認する (1) ものとする。特に、情報システムの納品に当たっては、受入テストを通じた修補等の措置を講ずるものとし、合否判定基準を満たすことを確認した上で、検収を行うものとする。 |

1. 趣旨

調達案件は、受入テストや納品された機器の動作確認が完了した後、納品予定の成果物が、調達仕様書及び契約書に記載された内容を抜け漏れなく満たしていることを確認し、完了する必要がある。これらを確認・評価できるのは、調達仕様書等及び契約書の内容、納品物の内容を理解しているPJMOである。

このため、PJMOは、検収において、納品予定の成果物が求める要件及び品質を満たしているかを確認する。

2. 解説(1)「検収を実施し、納品予定の成果物に対し、要件定義書等において求める要件及び品質が満たされているか否かについて適切に確認する」

「検収」とは、PJMOが調達仕様書の「2.1)エ 作業の実施内容に関する事項」で定めた成果物を対象に、納品方法に合致しているか、要件定義書等において求める要件及び品質が満たされているか否かについて確認し、成果物を受け取ることである。

なお、受入テストは、テスト対象となる情報システムが、サービス・業務で意図した仕様で動作し、実運用において利用できる状態であることを確認することであるため、検収と受入テストを混同しないよう留意する。特に、設計・開発においてはドキュメントのみならず情報システム自体も成果物に含まれるものであり、検収の前段階として、受入テストを通じた修補等の措置及び本番移行の完了を確認する必要がある。

また、検収に当たっては、PJMOは、成果物のみならず、成果物の品質保証が確認できる資料の作成・提出を事業者に求める。

9. プロジェクト計画書の段階的な改定

プロジェクト推進責任者は、意見招請、RFP及び調達の結果等によりプロジェクト計画書に変更が必要な場合は、当該計画書に反映し、当該計画書の内容を更新するとともに、 必要な情報をODB等へ逐次登録する(1) ものとする。 |

1. 趣旨

調達の実施においては、調達の計画の検討、意見招請での事業者からの意見、RFPでの提案、事業者の選定を踏まえた実施体制の具体化・詳細化等により、プロジェクト計画書の内容に変更が必要となる場合もある。

このため、PJMOは、それらの内容がプロジェクト計画書に漏れなく反映されるよう、当該計画書の変更が必要な場合は、逐次反映し更新する。

プロジェクト計画書への反映については、標準ガイドライン解説書「第3編第2章 プロジェクトの管理」を参照すること。

2. 解説(1)「必要な情報をODB等へ逐次登録する」

「必要な情報」とは、調達においては、次に示す情報を指す。

・ 調達の計画

・ 調達案件の情報

・ 意見招請手続の情報

・ 提案依頼書の情報

・ 入開札に関する情報

・ 契約の情報

・ 再委託の承認の情報

・ 契約の変更又は解除の情報

・ 受注事業者の評価及び検収に関する情報

ODB登録については「ODB操作マニュアル」を参照すること。