第8章 サービス・業務の運営と改善

目次

第8章 サービス・業務の運営と改善

PJMOは、次のとおり、情報システムを用いて業務を開始し、当該業務の運営の定着を図り、その中で不断の業務の改善に取り組むものとする。 |

1. はじめに

プロジェクトで構築した情報システムを用いた業務の運営を混乱なく円滑に開始するためには、情報システムの設計・開発と並行して、業務手順書等の作成、リハーサル、教育・訓練といった運営開始前の入念な準備が必要である。

また、業務の運営開始後には、政策目的を実現するためにより効果的な業務となるよう、業務等の実態を適切に把握・分析し、業務改善を継続的に取り組む必要がある。

このため、本章は、政策目的の実現やプロジェクト目標の達成を目的として、効果的かつ効率的なサービス・業務を提供するために必要となる業務の運営に係る準備、実施作業、課題の把握と分析、改善等の活動を定めるものである。

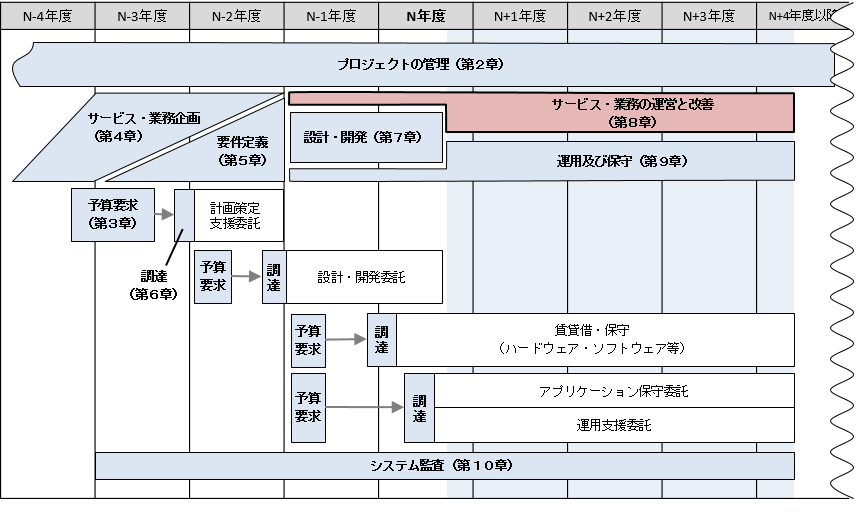

なお、本書では、業務の運営と改善とプロジェクトの他の活動との関係を、図8-1のように想定している。

図8-1 サービス・業務の運営と改善と前後又は並行する工程との関係

1. サービス・業務の運営準備

1) 体制等の準備 PJMOは、 業務の運営開始に先立ち、運営体制の構築、利用者への周知・広報活動、業務手順書の作成等、サービス・業務を運営する上で必要な準備を行う (1) ものとする。 2) 教育・訓練の実施準備 PJMOは、業務の運営開始に先立ち、業務実施部門の担当者、外部委託先等の業務に携わる全ての者(以下「業務実施担当者等」という。)に対し、業務の実施が円滑に行えるよう、役割分担、責任の範囲等を含め、教育・訓練を計画的に実施する (2) ものとする。その際、情報システムの操作、業務の運営手順等を一体として教育・訓練するよう留意するものとする。また、情報システムの障害、災害等の発生時に業務を継続するための計画や手順について、「第4章5.7) 業務の継続の方針等」において検討した内容を踏まえ、具体化するものとする。 3) リハーサルの実施 PJMOは、業務の運営開始に先立ち、原則として、業務のリハーサルを行う (3) ものとする。この場合において、業務の運営に支障を来す不具合等を発見したときは、業務の実施手順を見直す等により、当該不具合等を回避するものとする。 4) 業務の運営開始に備えた課題対応案の準備 PJMOは、 業務の運営開始時に発生する課題に対応するため、あらかじめリスクを分析し、リスク顕在時の対応案を準備しておく (4) ものとする。 |

1. 趣旨

業務の運営開始直後には、整備した情報システムを利用して新たな実施体制による新たな業務を開始することになるため、想定外の問題が発生する等、安定的な業務の運営に至るまでに時間を要する場合がある。

このため、PJMOは、「第4章 サービス・業務企画」で企画した新たな又は改善した業務を混乱なく適正に開始できるよう、サービス・業務の運営開始前に、運営体制の構築や業務手順書の作成等の準備をし、リハーサルや教育・訓練等を通して、実際に業務を実施する者や組織が新たなサービス・業務の内容を理解し円滑に実務を行えるように備える。また、運営開始後に起こり得るリスクをあらかじめ分析し、リスク顕在時の対応案を準備する。

2. 解説(1)「業務の運営開始に先立ち、運営体制の構築、利用者への周知・広報活動、業務手順書の作成等、サービス・業務を運営する上で必要な準備を行う」

「運営体制の構築」とは、業務の運営に係る全ての行政事務従事者が、職制及び職務に応じて与えられている権限と責務を理解した上で、負うべき責務を全うするため、それらの権限と責務を明確にし、必要となる組織・体制を整備することを指す。「業務手順書の作成」とは、業務実施部門の担当者等が業務を遂行する上で活用する統一的な手順を詳細化し、業務手順書としてまとめることを指す。業務手順書は、設計・開発事業者が作成する情報システムの操作方法のみを記載したシステム操作マニュアルとは異なり、業務を遂行するために必要となる一連の業務実施内容を情報システムの利用有無にかかわらずまとめたものである。情報システムを利用する業務においては、その利用方法を含んだものとする。

PJMOは、制度所管部門及び業務実施部門を中心として、「第4章 サービス・業務企画」の結果に基づき、新たな又は改善した業務実施手順を定義する。なお、業務実施手順の内容は、要件定義の内容との整合性(定義した機能要件と業務実施手順及び情報システム化範囲との一致)を確認し、不整合を無くす必要がある。

既存の業務の改善の場合は、既存の業務手順書を基に変更箇所・内容を強調するような記載(例えば、見え消し)とする等、業務実施部門の担当者等にとって習得しやすいものとなるよう留意する。

なお、運営開始前の準備で行うべき作業として、ほかにも、業務実施担当者等が日常の業務を実施する中で把握した問題や課題及び指標の実績値等がPJMOに適切に報告されるよう、日報等による報告手順を定めることや、「第4章 サービス・業務企画」で明らかにした業務要件に基づき、人員、諸設備、物品等の必要な資源の確保等がある。

(2)「業務の実施が円滑に行えるよう、役割分担、責任の範囲等を含め、教育・訓練を計画的に実施する」

「教育・訓練」とは、業務の運営開始前に、業務実施担当者等が新たな業務及び情報システムを十分に習熟することを目的として、PJMOが、業務実施担当者等に対して、新たなサービス・業務の内容、業務手順書の内容や変更点、情報システムの使用方法等について、教材を用いた研修や実際の情報システムを利用できる環境を提供し利用を促す等を行うことを指す。

情報システムの操作に関しては、要件定義の「教育に関する事項」に基づき、設計・開発事業者等から教材の作成や研修環境の提供といった支援を受けることが一般的である。

「計画的に実施する」とは、PJMOが、こうした支援内容を踏まえつつ、新たなサービス・業務を円滑に運営するために必要となる事項を検討し、業務の運営手順に関する教育対象者の範囲、教育の内容、教育の実施時期、教育の方法、教育対象者数等の計画を行い、計画に従って教育・訓練を進めることである。計画に当たっては、業務の運営開始前のみでなく、業務の運営中に職員の人事異動やサービス利用移行により随時新たな利用者が加わることを前提として、教育・訓練を継続することについても併せて検討する。

(3)「業務の運営開始に先立ち、原則として、業務のリハーサルを行う」

「業務のリハーサルを行う」とは、新たな業務が適正に運営できることを確実なものとするため、業務手順書等に基づくリハーサルシナリオを作成し、業務実施担当者が主体となって、情報システムを用いた一連の業務の試行及び検証を行うことを指す。

リハーサルの実施及び検証の観点例を次に示す。

・ 既存の業務から変更が生じた実施手順に関し、担当者が迷うことなく新しい作業を正しく行うことができるか。

・ 月次・年次といった業務サイクルを意識して、必要な作業が漏れなく実施でき、必要な情報が漏れなく受け渡されるか。

・ 平常時、繁忙期双方の業務量に対し、想定する作業時間の中で実施することができるか。

・ 業務手順を誤認識して実施した場合には、その処理が確定する前に当該誤認識が明らかになる方法となっており、結果において不具合が生じることを防止できているか。

PJMOは、適正な業務のリハーサルが実施できるよう、事前にリハーサルの計画を行い、情報システムの受入テストが完了した後のリハーサルの実施期間を確保し、本番環境及び実データを用いて、全ての業務実施担当者等が参加した形でリハーサルを行えるよう調整する。この場合、設計・開発事業者の協力による環境の構築やデータ移行等の作業が必要となるほか、リハーサル前に業務実施担当者等への教育・訓練を終える必要がある。

なお、工期や体制の関係でこれを実現できない場合には、受入テストの一環としてPJMO及び一部の業務実施担当者等を中心に行うことも考えられる。

検証の結果、業務の運営に支障を来す不具合等を発見したときは、その不具合の発生原因に応じた対応を行い、当該不具合等の回避策を施す。本番環境及び実データを用いずにリハーサルを行う場合は、環境及びデータの差異による処理結果やレスポンス等の相違点を考慮して、不具合の認定や見直しを行う必要がある点に留意する。

(4)「業務の運営開始時に発生する課題に対応するため、あらかじめ、リスクを分析し、リスク顕在時の対応案を準備しておく」

「あらかじめ、リスクを分析し、リスク顕在時の対応案を準備しておく」とは、例えば、業務量が当初想定を超える、テストでは確認し切れていない業務の組み合わせにより情報システムの処理結果が不整合となる等、特に業務の運営開始時に表出しやすい様々な課題について、それらが発生した際のリスクを抽出し、分析することにより、予防策や顕在時の対応を決めておくことを指す。リスクに対する対応案には、例えば、一時的な体制の強化や障害等発生時の手作業による代替策の準備等がある。

これらリスクは、PJMOが主体となりプロジェクト全体で一元的に管理するリスクの一部として管理し、業務実施部門とともに、プロジェクト管理要領に従ってリスクの識別、分析、管理を行う。

2. サービス・業務の運営

業務実施部門及びPJMOは、以下の1)~6)を実施し、業務運営上で発生した課題の収集や原因の分析、対応方針等を検討し、問題を管理するものとする。 1) モニタリングの実施及び分析 業務実施部門及びPJMOは、業務の運営中に、定期的に管理すべき指標の実績値を収集し、把握する (1)ものとする。その上で、管理すべき指標等を活用し、定期的に業務の実態を分析するものとする。 2) 教育・訓練の実施及び分析 業務実施部門及びPJMOは、業務を継続的に行うため、運営開始時と同様、業務実施担当者等に対し、継続的かつ計画的に教育・訓練を行う (2)ものとする。 特に、人事異動等により業務の運営に支障を来すおそれがないよう、組織的な教育・訓練の実施に努めるものとする。 また、 教育・訓練を受けた業務実施担当者等から、訓練内容に関するアンケート等を実施し、その結果を集計・分析する (3) ものとする。 さらに、非常時を想定した業務継続訓練等を定期的に実施するものとする。 3) 利用促進のための施策の実施及び分析 業務実施部門及びPJMOは、情報システムの利用を促進するため、有効な施策を実施する (4)とともに、 業務実施担当者等に対し、情報システムを利用すると想定される利用者を誘導する施策の具体例について教育・訓練する (5) ものとする。 4) オープンデータの公開・活用 業務実施部門及びPJMOは、 オープンデータとして情報を公開しているときは、その利用状況等を収集し、把握するものとする。その上で、定期的にオープンデータの活用状況を分析する (5) ものとする。 また、公開されている他のオープンデータに係る情報を、定期的に収集し、活用の可能性について検討する (7)ものとする。 5) データマネジメントの実施 業務実施部門及びPJMOは、 情報システムで取り扱うデータの品質をあらかじめ定めた水準で維持し、定期的に確認し、是正するための活動を行う (8) ものとする。特に、個人情報等の高い情報セキュリティ対策が求められる重要な情報資産に関しては、通常に増して情報資産保護を確実に行うためのリスク管理を適切に行うものとする。 6) 業務運営上の課題・要望の管理 業務実施部門及びPJMOは、 業務の運営の中で発生した課題を収集し、対応すべきリスク及び課題であると認識したものについては、その原因を分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け、対応方針を検討する (9) ものとする。 また、業務実施部門及びPJMOは、関係機関、情報システムの利用者等からの 業務・情報システムに対する改善要望等を定期的に収集し、その詳細を把握・分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け、対応方針を検討する (10) ものとする。 なお、 PMOからシステム監査による指摘を受けた場合、PJMOは、指摘事項の原因を分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け、対応方針を検討する ものとする。 |

1. 趣旨

情報システムの本番移行が完了し、業務の運営段階に入っても、それで全ての整備作業が終了するわけではない。業務の運営を開始した後は、業務及び情報システムが政策目的の達成に貢献しているかを評価するために、サービス利用者や職員からの意見や感想等の定性的な情報や、情報システムが記録する各種ログ等の定量的な情報による事実の把握と分析が不可欠である。

このため、業務の運営に当たっては、より良いサービス・業務を提供できるよう、PJMOとサービス・業務に関わる業務実施部門が連携し、業務の運営状況や情報システムの利用状況等を定期的に把握し、評価・分析し、問題を管理して継続的な改善を推進する。

2. 解説1) モニタリングの実施及び分析

(1)「業務の運営中に、定期的に管理すべき指標の実績値を収集し、把握する」

「定期的に」とは、情報システムの特性によって異なるが、月に一度程度把握するのが一般的である。

「管理すべき指標」とは、プロジェクト目標及び「第4章5.5) 管理すべき指標」として目標を評価するために具体化・詳細化した指標を指す。

「実績値を収集し、把握する」とは、業務実施部門及びPJMOが、日常運営における業務改善を実施するために、改善等の検討の基となる情報をその情報に適した頻度で定期的に収集することを指す。

収集する情報及び収集方法を、次に示す。

| 収集情報 | 収集方法 |

|---|---|

| 政策目的及びプロジェクト目標 | プロジェクト目標は、「第2章2.2) エ 指標管理」で定めた手順に基づき収集する。 |

| 管理すべき指標 | 「第4章5.5) 管理すべき指標」で定められた手順に基づき収集する。 なお、情報システム面の指標については、運用作業として「第9章2.1)アa) 作業実績把握と確認」にて運用事業者からのサービスレベルの達成状況等の報告にて収集することとなる。 業務面の指標については、網羅性及び客観性の観点から、情報システムで自動収集している各種ログの情報を活用し、データ分析することを推奨する。 |

| 業務運営上発生している課題 | 「第8章1.1) 体制等の準備」で定めた日報等による報告手順に基づき収集する。 |

| 関係機関、情報システムの利用者等からの要望等 | 「第8章1.1) 体制等の準備」で定めた日報等による報告手順に基づき収集する。 また、関係機関や情報システム利用者に対するアンケートやヒアリング等を実施する。 |

表8-1 業務改善検討に用いる情報の収集方法

業務実施部門及びPJMOは、収集した情報を活用し、時系列的な変化や業務運営に与える影響(将来見込みを含む。)を分析し、対応すべきリスクや課題を特定する。なお、プロジェクト管理要領に定めたリスク管理の内容についても適宜見直すことが重要である。

2) 教育・訓練の実施及び分析

(2)「業務実施担当者等に対し、継続的かつ計画的に教育・訓練を行う」

「継続的かつ計画的に教育・訓練を行う」とは、業務の運営中に職員の人事異動やサービス利用意向により随時新たな利用者が加わることを前提として、業務及び情報システムへの習熟を維持するために、「第8章1.3) 教育・訓練の実施」で準備した計画に基づき、運営開始前に実施した教育・訓練の内容を見直し、教育・訓練に必要な教材及び研修環境を整え、継続的に教育・訓練を実施することである。

教育・訓練の実施状況及び習熟状況については適宜取りまとめを行い、教育・訓練の効果が低いと判断された場合は、計画の見直し(教材の見直し、教育・訓練の追加実施等)を行うことが望ましい。

(3)「教育・訓練を受けた業務実施担当者等から、訓練内容に関するアンケート等を実施し、その結果を集計・分析する」

「アンケート」とは、教育・訓練の受講者に対し、教育・訓練の内容や進め方、理解度、改善点等の記入項目を用意して、受講後に記入してもらうものを指す。アンケートの記入項目は、受講者が記入しやすい質問内容になるよう心掛ける。

「その結果を集計・分析する」とは、「3.サービス・業務の改善」での改善に向けて、業務実施部門及びPJMOがアンケートの記入結果を集計・分析することを指す。分析するに際し、少数意見やバラつきのある回答結果にこそ、より良い改善に向けた手掛かりがあることがあるため、多数意見や平均値等だけで分析するのは好ましくない。

また、アンケート結果の分析によって、サービス利用者が困っていることや業務を実施する中での課題等に気づいた場合は、問題の実際の発生状況や背景事象について詳細に確認することで、改善すべき問題点を把握することができる。

3) 利用促進のための施策の実施及び分析

(4)「情報システムの利用を促進するため、有効な施策を実施する」

「有効な施策」とは、プロジェクトの政策目標の達成に向けて情報システムの利用者や利用頻度を増やすために行う普及啓発活動を指す。利用促進のための施策は、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項を考慮して検討する。

例えば、情報システムを利用することで利用者が得られる次のような利点を利用者に理解してもらえるように普及啓発を行う。

・ 手続に係る負担の軽減

・ 手続に係る処理の迅速化

・ 手続の利便性や操作性の向上

・ 上記利点を得られることによる波及効果

(5)「業務実施担当者等に対し、情報システムを利用すると想定される利用者を誘導する施策の具体例について教育・訓練する」

「誘導する施策」とは、利用者に対して情報システムの利便性についての認識を促すための施策を指す。

例えば、情報システムを利用した手続に関する普及啓発等については、利用者が電子申請等の情報システムを利用せずに窓口に並んで手続を行う際に、業務実施担当者等(窓口担当者)が利用者に対して、情報システムの利用を勧めることが有効と考えられる。そのためには、業務実施担当者等が利用者に利便性を説明できるよう、教育・訓練が必要である。

4) オープンデータの公開・活用

(6)「オープンデータとして情報を公開しているときは、その利用状況等を収集し、把握するものとする。その上で、定期的にオープンデータの活用状況を分析する」

「利用状況」とは、公開されているデータ取得し、参照している対象の状況を指し、「利用状況等を収集し、把握する」とは、公開されているデータのアクセス数やダウンロード数等の実績値や利用者からの意見、問合せ、要望等から、参照している対象の状況や改善要望等を把握することを指す。

「活用状況」とは、公開されているデータを用いて業務判断等に利用している状況を指し、「活用状況を分析する」とは、活用状況を定期的に分析することを指す。

これらの情報に基づいて、公開データの拡大やオープンデータの取組の周知・認知の向上、公開方法の改善等を検討し、オープンデータの利活用を促進する。

(7)「公開されている他のオープンデータに係る情報を、定期的に収集し、活用の可能性について検討する」

「公開されている他のオープンデータに係る情報」とは、データカタログサイトや他府省、地方自治体等により公開されているオープンデータに関する、データの種類や形式、公開方法、利用状況、利活用方法等の情報を指す。

オープンデータの利活用を促進していくためには、他のオープンデータに係る情報を活用して改善案等を検討することが効果的であるため、定期的にこれらの情報を収集し、活用の可能性を検討する。(参考:政府CIOポータルオープンデータ100 /opendata100)

5) データマネジメントの実施

(8)「情報システムで取り扱うデータの品質をあらかじめ定めた水準で維持し、定期的に確認し、是正するための活動を行う」

「情報システムで取り扱うデータの品質をあらかじめ定めた水準で維持し」とは、情報システムの保有するデータが、「第5章2.1) イe) 情報・データに関する事項」で定められたデータの品質を満たしているかを定期的に確認し、品質を満たしていない場合は是正することを指す。

6) 業務運営上の課題・要望の管理

(9)「業務の運営の中で発生した課題を収集し、対応すべきリスク及び課題であると認識したものについては、その原因を分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け、対応方針を検討する」

「その原因を分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け」とは、「1)モニタリングの実施及び分析」から「5) データマネジメントの実施」の全ての活動において収集・分析した結果としてリスクや課題として認識したものを、問題として管理し、原因の分析を行い、費用対効果を踏まえ改善の優先順位を設定することを指す。なお、プロジェクト管理要領に定めたリスク管理の内容についても適宜見直すことが重要である。

問題の内容が日常運営における業務改善に当たる場合、表8-2に示す対応の方向性を参考に具体的な対応方法を検討する。

| 業務改善による対応方法(種類) | 課題として捉えられる事象の例 |

|---|---|

| 業務処理手順の見直し・簡素化 | ・

業務処理の前後関係や処理内容に無駄があることに起因して、作業負荷の高まりやタイムラグ、手戻り等が生じ、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ 分岐や判断等のルールが複雑過ぎるために、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ 重複作業や無意味な処理(形骸化した処理)が存在する。 ・ サービス利用者等が行う作業の時間が短縮できておらず、作業がわかりづらいままとなっている。 |

| 業務の標準化 | ・ 業務処理手順が不統一であることに起因して、手戻り等が生じ、品質や作業効率等の問題となっている。 ・ 分岐や判断等のルールが明文化されておらず、個別判断になっている。 |

| 画面様式等改定 | ・ 画面様式や画面遷移方式等が複雑であることに起因して、作業負荷が高まり、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ サービス利用者等が要求した画面様式や画面遷移等になっていない。 |

| 帳票等様式改定 | ・ 帳票等様式が複雑であることに起因して、作業負荷が高まり、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ サービス利用者等が要求した帳票等様式になっていない。 |

| 準備コスト・手数料の見直し | ・ サービス利用者等が要求した準備コスト・手数料になっていない。 |

| 実施体制・業務分担の適正化 | ・

実施体制・業務分担に無駄があることに起因して、作業負荷の集中やタイムラグ、手戻り等が生じ、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ 業務分担が明文化されておらず、個別判断になっている。 ・ サービス利用者等が要求した実施体制となっていない。 |

| 場所・時間の見直し | ・ 場所・時間の制約に起因して、作業負荷の集中やタイムラグ等が生じ、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ 場所・時間の制約に起因して、情報の紛失、漏えい、改ざん等のおそれが生じている。 ・ サービス利用者等が要求した場所・時間になっていない。 |

| 窓口提供体制・レイアウトの見直し | ・

窓口提供体制・レイアウトに無駄があることに起因して、業務の停滞や手戻り等が生じ、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ 窓口提供体制・レイアウトに無駄があることに起因して、情報の紛失、漏えい、改ざん等のおそれが生じている。 ・ サービス利用者等が要求した窓口提供体制・レイアウトになっていない。 |

| 人材育成・教育 | ・

職員の業務処理能力やITスキルが不十分であることに起因して、業務の停滞や手戻り、ルールの逸脱等が生じ、品質低下や作業効率悪化等の問題となっている。 ・ 職員の業務処理能力やITスキルが不十分であることに起因して、情報の紛失、漏えい、改ざん等のおそれが生じている。 ・ サービス利用者等が要求する職員の業務処理能力やITスキルになっていない。 |

| 情報セキュリティ対策の徹底 | ・ 職員の情報セキュリティ対策の理解が不十分であることに起因して、情報の紛失、漏えい、改ざん等のおそれが生じている。 ・ サービス利用者等が要求するプライバシー保護等が成されていない。 |

| モニタリング方法の見直し | ・ 指標の実績値の取得に時間や工数がかかりすぎる。 ・ 取得した実績値では、プロジェクトの目標が達成しているかを判断することができない。 ・ 教育・訓練のアンケートの評価項目に不備・不測があり、適切な評価が行えない。 |

表8-2 業務改善による対応方法の例

なお、対応すべきリスクや課題のうち、改善及び見直しの手段が情報システムの運用又は保守に関するものについては、PJMOのうち情報システム部門の管理者・担当職員が中心となって、運用及び保守作業の改善や運用計画及び保守作業計画の見直しを実施する。

また、日常運営における業務改善や情報システムの運用及び保守の改善だけでは対応できない課題・リスクについては、「第4章 サービス・業務企画」で示す企画内容の見直しや「4.情報システムの改善」で示す情報システムの改善の必要性について検討する。

(10)「業務・情報システムに対する改善要望等を定期的に収集し、その詳細を把握・分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け、対応方針を検討する」

「改善要望等」とは、関係機関、情報システムの利用者等からの業務・情報システムに対する要望や問合せ、業務運営中に発生したインシデントのことを指す。PJMOは、定期的に収集したこれらの情報を、要望、問合せ、インシデントにそれぞれ分けて管理し、業務運用において支障が発生しているものについては、業務の運営の中で発生した課題と同様に扱う。

「その詳細を把握・分析し」とは、「3.サービス・業務の改善」での改善に向けて、情報システム利用者等からの要望や問合せについて、その内容を可能な限り詳細に把握した上で分析することを指す。分析するに際し、要望や問合せをした者に対しヒアリング等を実施し、内容に齟齬がないよう詳細に把握する必要がある。また、少数意見にも、より良い改善に向けた手掛かりがあることがあるため、多数意見だけで分析するのは好ましくない。

(11)「PMOからシステム監査による指摘を受けた場合、PJMOは、指摘事項の原因を分析し、費用対効果を踏まえて優先順位を付け、対応方針を検討する」

「PMOからシステム監査による指摘をうけた場合」とは、PMOが、当該プロジェクトに対して「第10章1.3) 監査の実施」に基づいてシステム監査を実施し、その結果として監査報告書に指摘事項がある場合を指す。PJMOは、監査報告書の指摘事項及び改善提案を踏まえ、その原因を分析し、対応方針を検討し、「第10章2.4) 指摘事項への対応」に基づいて作業を実施する。

なお、各府省の体制等の状況によって、PJMO等 が直接監査を行うことを妨げない。この場合においては、本項における「PMO」は「PJMO等」と読み替えるものとする。

3. サービス・業務の改善

1) 業務の改善 PJMOは、業務の運営開始後に、業務をより円滑に実施するため、定期的に(例えば半年に一度)軽微な業務内容及び業務手順書等の改善を行うものとする。 2) 教育・訓練の改善 PJMOは、「第8章2.サービス・業務の運営」の各項で分析した結果に基づき、教育・訓練の改善をするものとする。 3) モニタリングの改善 PJMOは、「第8章2.サービス・業務の運営」の分析結果を受けて、モニタリングの実施方法及び内容そのものについて、改善活動を行うものとする。 4) システム監査の指摘事項への対応 PJMOは、「第8章2.サービス・業務の運営」の分析結果を受けて、システム監査の指摘事項について、改善活動を行うものとする。 |

1. 趣旨

PJMOは、定期的に把握したサービス・業務の運営状況から問題を認識した場合、サービス・業務及び情報システムがプロジェクトの目標の達成に貢献するものとなるよう、改善内容を検討して適切な改善を行う必要がある。

このため、「2.6) 業務運営上の課題・要望の管理」で検討した対応方針に基づき、情報システムの運用・保守及び機能改修以外の改善手段である、業務、教育・訓練、モニタリング内容について見直しを行い、サービス・業務の改善を行う。

改善を実施した事項については、「2.サービス・業務の運営」の活動に通じて、サービス・業務全体に含めて効果の把握と分析を行い、実施した改善が効果的な対応であったかを評価する。

なお、改善手段として情報システムの運用・保守の見直しが必要な場合は、「第9章 運用及び保守」、情報システムの機能改修が必要な場合は「第4章 サービス・業務企画」でそれぞれ検討を行う。

4. 情報システムの改善

PJMOは、モニタリング結果等を踏まえ、次のとおり情報システムの改善を検討するものとする (1)。 1) 改善事由・時期等 PJMOは、次の[1]から[7]までに掲げる事由が発生又は判明した場合には、情報システムの改善を検討する (2) ものとする。このうち特に[1]又は[2]の場合には、PJMOは、その検討結果を速やかにPMOに報告するものとする。 [1] プロジェクト計画書に記載された目標の達成状況が著しく低い場合 [2] 効率性、有効性、情報セキュリティ等で多くの課題が発生しており、それらが業務に大きな支障を及ぼしている場合 [3] 法令制度の変更、業務環境の変化等により大幅な業務の変更が生じる場合 [4] ハードウェアの耐用年数が経過する場合 [5] ハードウェア、ソフトウェア製品等のリース期間が満了する場合 [6] ソフトウェア製品のサポート期間が終了する場合 [7] その他情報システムの改善が必要となる状況が発生している場合 さらに、PJMOは、 少なくとも毎年度末においては、プロジェクト計画書に記載された目標の達成状況を評価するとともに、残存するリスク及び課題について整理し、改善の必要性について検討する (3) ものとする。 2) 改善の要否及び改善方法の検討 PJMOは、改善を検討するに当たっては、緊急性、重要性、費用対効果等を踏まえ、改善の要否及び次の改善方法、 利用者への周知等を検討する(4) ものとする。なお、検討に当たっては、PMOや府省CIO補佐官等の支援や助言を受けることが望ましい (5)。 ア 情報システムの機能改修 PJMOは、上記1)の[1]から[7]までに掲げる場合には、 情報システムの機能改修の必要性を検討する(6)ものとする。 イ 情報システムの更改 PJMOは、上記1)の[1]から[7]までに掲げる場合であって、 情報システムの機能改修では対応できないと判断したとき、又は機能改修よりも更改を行った方が経済的であると判断したときは、情報システムの更改を検討する (7) ものとする。 |

1. 趣旨

情報システムは、その機能を利用するサービス・業務の変化や、構成するソフトウェア・ハードウェア等の環境変化の影響を受けるため、定期的に改善を行い、維持管理に必要となるコストと情報システムが提供する機能による効果のバランスを適切な状態に保つ必要がある。

このため、PJMOは情報システムの改善契機となる事由を把握し、情報システムの機能改修、更改又は廃止といった対応内容や対応時期等を検討し、決定した内容を「第9章 運用及び保守」にて実施する。また、機能改修や更改を決定した場合は、原則として、「第4章 サービス・業務企画」に基づいて、既存のサービス・業務の継続必要性についても確認する。

2. 解説(1)「モニタリング結果等を踏まえ、次のとおり情報システムの改善を検討するものとする」

「モニタリング結果等」とは、モニタリングにより把握されたプロジェクト活動状況を分析することで導き出された改善点や、運用・保守作業や業務の運営から把握した通常の課題、システム監査からの指摘を指す。情報システムの改善は、様々な経路から入手した情報を活用して実施する。

(2)「次の[1]から[7]までに掲げる事由が発生又は判明した場合には、情報システムの改善を検討する」

「次の[1]から[7]までに掲げる事由が発生又は判明した場合」とは、表8-3で示すような事象をPJMOが把握することを指す。

このうち[1]及び[2]は「2.サービス・業務の運営」の結果を基に判断された事由である。

| 事由 | 具体例 |

|---|---|

| [1] プロジェクト計画書に記載された目標の達成状況が著しく低い場合 | ・ 目標とした利用者数が想定よりも大幅に少ない。 ・ ライセンス費の体系変更により、情報システムの維持管理費用が想定よりも大幅に高額になった。 |

| [2] 効率性、有効性、情報セキュリティ等で多くの課題が発生しており、それらが業務に大きな支障を及ぼしている場合 | ・ 想定したサービス・業務の処理効率が従来利用していた情報システムと比べて大幅に劣っている。 ・ 情報システムが提供する機能では、業務を完遂できず新たな手作業が発生している。 ・ 当初想定していなかった新たな情報セキュリティ上の課題が発生し、それを解消するためには膨大な費用が必要となる。 |

| [3] 法令制度の変更、業務環境の変化等により大幅な業務の変更が生じる場合 | ・ 法改正により、提供するサービスを利用する対象がいなくなった。 ・ 業務を実施する部署が組織変更により消滅した。 |

| [4] ハードウェアの耐用年数が経過する場合 | ・ 当該ハードウェアの後継機種よりも安価で高性能な別製品やクラウドサービスが存在する可能性がある。 ・ 当該ハードウェアに特化した業務が存在する場合、後継機種や同等機能を持つ代替機種の存在が必須となる。 |

| [5] ハードウェア、ソフトウェア製品等のリース期間が満了する場合 | ・

ハードウェア、ソフトウェアともに、リース契約よりも安価に購入できる高性能な別製品やクラウドサービスが存在する可能性がある。 なお、リース期間が満了となりその後も継続的に情報システムを利用する場合は、再リース契約等による当該物品の継続利用と情報システムの更改とを比較し、どちらがより経済的であるか検討する。 |

| [6] ソフトウェア製品のサポート期間が終了する場合 | ・ サポート期間が終了することにより、セキュリティパッチや新たなOSへの対応ができなくなる可能性がある。 |

| [7] その他情報システムの改善が必要となる状況が発生している場合 | ・ 検討すべき画期的な新技術の実用化や政治・社会情勢等、外部からの影響等。 |

表8-3 情報システムの運用・保守フェーズにおける事由と具体例

(3)「少なくとも毎年度末においては、プロジェクト計画書に記載された目標の達成状況を評価するとともに、残存するリスク及び課題について整理し、改善の必要性について検討する」

「少なくとも毎年度末においては」とは、[1]から[7]までに掲げる改善事由を定期的かつ計画的に(例えば半年に一度)確認することを指す。これらの改善事由は確認が漏れがちになり、情報システムの運用及び保守に影響が発生してから発覚した場合や、改善が必要な時期が直近に迫った場合は、十分な改善の検討や予算の確保が不十分になる可能性がある。そのため、それぞれの事由について見通し等が判明した時点で、改善の必要性について検討を始めることが重要である。

改善時期については、「2.サービス・業務の運営」にて収集されたデータを分析し、対応すべきリスク及び課題として管理された優先順位を踏まえ、検討するものとする。

(4)「利用者への周知等を検討する」

「利用者への周知等」とは、情報システムの改善により変更・廃止される機能等について、利用者に事前に周知することを指す。利用者が機能の変更等に戸惑うことがないよう、周知が必要な情報についての周知期間は十分確保する必要がある。ただし、機能の変更を伴わない性能改善等については、必ずしも周知する必要はない。

なお、周知する内容は、当該情報システムの変更後のリンク先やログイン方法等、利用方法や操作手順が含まれる。また、周知の方法についても、利用者に対し確実に伝わるよう慎重に検討する。

(5)「検討に当たっては、PMOや府省CIO補佐官等の支援や助言を受けることが望ましい」

「府省CIO補佐官等」とは、自府省を担当するCIO補佐官以外に、他府省のCIO補佐官、外部組織の有識者や専門的な知見を持つ職員を含むことを指す。

(6)「情報システムの機能改修の必要性を検討する」

「情報システムの機能改修」とは、既に稼働している情報システムにおいて、提供するサービス・業務を大幅に変更することなく、一部の機能や機器の入れ替えを行うことを指す。情報システムの機能改修にかかる費用対効果を算出し、機能改修の必要性を検討する。

(7)「情報システムの機能改修では対応できないと判断したとき、又は機能改修よりも更改を行った方が経済的であると判断したときは、情報システムの更改を検討する」

「更改」とは、既に稼働している情報システムが提供するサービスや情報システムの方式を大幅に変更し、新たな情報システムを構築し、既存の情報システムと入れ替えることを指す。

「経済的」とは、当該情報システムを維持管理し、稼働し続けるよりも、新たな情報システムを構築した方が、入れ替えやその後の運用にかかる費用も含めた総合的な費用について少なく抑えられる状況を指す。

改善の検討にて、情報システムの機能改修の可否や、機能改修と更改を比較し、更改が妥当であると判断した場合に、情報システムの更改を検討する。

更改する際は、当該情報システムで使用していたクラウドサービス、ハードウェア、ソフトウェア等の取扱いについても検討する。特に、ハードウェア及びソフトウェアについては、利用停止後に再利用するか破棄するかについても検討する必要がある。

また、当該情報システムで使用していたデータについては、更改後の情報システムに移行する必要があるため、調達仕様書に記載されている作業内容に基づき、保守事業者に対し、内容が確認できるデータ形式での抽出及びデータレイアウトの提示を求め、受領する必要がある。

5. プロジェクト計画書の段階的な改定

プロジェクト推進責任者は、サービス・業務の運営と改善を進める中で、プロジェクト計画書との差異が発生した場合は、適時、プロジェクト計画書に反映し、当該計画書の内容を更新するとともに、必要な情報をODB等へ登録するものとする。 |

1. 趣旨

サービス・業務の運営と改善に伴い、プロジェクト計画書で定義した内容と差異が発生する場合があるため、その内容については、PJMOがプロジェクト計画書に反映させる必要がある。

なお、プロジェクト計画書の各項目に大幅な変更が発生する可能性があったときは、PJMOはプロジェクト計画の軌道修正も含めて検討する。

プロジェクト計画書への反映については、標準ガイドライン解説書「第3編第2章 プロジェクトの管理」を参照すること。